| ||||

| ||||||||

| ||

![]() De l'aéroport de Morondava, nous sommes transférés

à notre hôtel avec une vieille berline aussi minable que celle que

nous avions eue à notre arrivée à Antananarivo. On n'arrive

même pas à identifier le modèle (sans doute une vieille Renault 9

ou 11).

De l'aéroport de Morondava, nous sommes transférés

à notre hôtel avec une vieille berline aussi minable que celle que

nous avions eue à notre arrivée à Antananarivo. On n'arrive

même pas à identifier le modèle (sans doute une vieille Renault 9

ou 11).

Même sport pour caser les bagages car ils ne peuvent pas tous

tenir dans le coffre et pourtant nous les avons réduits au minimum.

| ||

MORONDAVA

([mouroundav]) ![]()

![]()

Morondava est la capitale économique

et administrative du Menabe (prononcer [ménabé] qui signifie littéralement

"très rouge"). Ce petit port de pêche est installé

sur le delta de la rivière du même nom. Il existe un petit gisement

de pétrole dans les environs mais malheureusement, son exploitation ne

serait pas rentable.

L'agglomération compte environ 70 000 habitants

dont 40 000 dans la ville même.

Morondava,

installation au Baobab Café et après-midi libre

Il est un peu plus de midi lorsque nous arrivons à l'hôtel Baobab Café où nous allons séjourner en "libre" jusqu'au lendemain matin.

Le Baobab Café se trouve dans le quartier touristique Nosy Kely, au sud-ouest de la ville, entre le rivage tout proche et le Canal Hellot qui occupe l'ancien lit de la rivière Morondava. Précisément, les façades de l'hôtel donnent sur la Rue de l'Indépendance et sur le Canal. De l'autre côté de la rue, une série d'hôtels (Royal Palissandre, Morondava Beach, Sun Beach, Les Philaos, Chez Maggie, La Campanina) ont un accès direct à la plage.

![]() Il est temps de déjeuner et la

carte nous offre un vaste choix. Nous optons pour trois plats différents:

assiette de crevettes au curry, cigales de la mer (sortes d'écrevisses)

et enfin de gros camarons. Un assortiment de légumes sautés est

pris en accompagnement par tout le monde.

Il est temps de déjeuner et la

carte nous offre un vaste choix. Nous optons pour trois plats différents:

assiette de crevettes au curry, cigales de la mer (sortes d'écrevisses)

et enfin de gros camarons. Un assortiment de légumes sautés est

pris en accompagnement par tout le monde.

Tarif 15000 MGA sauf les camarons

un peu plus chers (16000). Délicieux et très copieusement servi.

Nous profitons un moment du spectacle des bateaux qui passent sur le canal avant

de nous installer du côté de la piscine.

Nous profitons un moment du spectacle des bateaux qui passent sur le canal avant

de nous installer du côté de la piscine.

![]() Vers 16 heures nous décidons de nous

dégourdir les jambes et d'aller voir la plage. Discrètement,

nous prenons un raccourci à travers le parc de "Chez Maggie".

Vers 16 heures nous décidons de nous

dégourdir les jambes et d'aller voir la plage. Discrètement,

nous prenons un raccourci à travers le parc de "Chez Maggie".

Nous sommes attirés vers l'autre bout de la plage où semble

s'être concentré le public. Effectivement, il y a beaucoup d'animation,

tant dans l'eau que sur la plage. Une ambiance de grandes vacances, il est vrai

que les écoliers y sont en ce moment. On peut voir que les Malgaches sont ici

en famille bien qu'on ne soit pas en week-end. Ils ont apporté tout ce

qu'il faut pour pique-niquer ou faire du barbecue. Le lendemain, notre guide nous

indiquera que Morondava est un peu la plage des gens de Tana, sauf qu'il y a quand

même près de 650 km à faire en empruntant la Nationale 7

puis la 35.

Retour tranquille vers l'hôtel par la rue.

| ||

![]() Avec toujours quelques bizarreries qui viennent

s'incruster dans vos pupilles. On a déjà remarquer que par mimétisme

europhile, beaucoup de plaques minéralogiques malgaches arborent le drapeau

européen aux 12 étoiles d'or au-dessus de la lettre indicative F

ou B. Là

Avec toujours quelques bizarreries qui viennent

s'incruster dans vos pupilles. On a déjà remarquer que par mimétisme

europhile, beaucoup de plaques minéralogiques malgaches arborent le drapeau

européen aux 12 étoiles d'or au-dessus de la lettre indicative F

ou B. Là

Ici, on encore fait plus fort. Il s'agit de l'une de nos plaques

modernes avec la partie droite destinée à porter l'indication de

la région et le numéro de département: Bretagne/Breizh avec

le drapeau breton et, en dessous, le numéro départemental 35 !

Plus loin ce sont les enseignes toujours amusantes "Gargotte & Bar",

"EPIBAR Boisson alcoolique et hygiénique".

Quant aux antennes

TV, comme on a pu le voir un peu partout, il y a des antennes paraboliques pour

capter les satellites mais point de râteaux. A la place, on voit de simples

cercles quand il ne s'agit pas de jantes de vélo. Et il paraît que

ça marche bien. Les jantes de roues de vélo servent aussi à

bricoler de petites éoliennes couplées à des alternateurs

de voiture. La débrouillardise est sans limite.

Avant de dîner, on pourra se replonger un peu dans les actualités françaises que l'on a complètement perdues de vue depuis deux semaines. On peut recevoir TF1 et BFMTV.

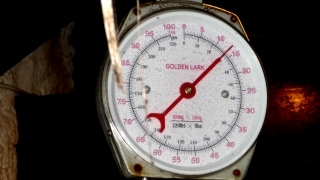

![]() Le Baobab Café nous offre ce soir un

cocktail d'accueil à base de rhum arrangé (rhum dans laquelle

ont macéré divers ingrédients: feuilles, fruits, épices)

tandis qu'à l'entrée de la cuisine on pèse quelques poissons

qui vont être servis tout à l'heure au dîner: deux gros rougets,

un très long capitaine et un carangue. Verdict de la pesée pour

les quatre: 13,500 kg.

Le Baobab Café nous offre ce soir un

cocktail d'accueil à base de rhum arrangé (rhum dans laquelle

ont macéré divers ingrédients: feuilles, fruits, épices)

tandis qu'à l'entrée de la cuisine on pèse quelques poissons

qui vont être servis tout à l'heure au dîner: deux gros rougets,

un très long capitaine et un carangue. Verdict de la pesée pour

les quatre: 13,500 kg.

Ce soir nous donnons dans une brochette de la

mer (13000 MGA), un pavé de poisson sauce coco (15000 MGA) et

pour "notre inconditionnelle", des crevettes au curry...

Une bouteille de Côte de Fianarantsoa (25000 MGA) vient arroser le

tout.

C'est copieux. Pas de dessert. Il faudra dormir car un long et difficile

trajet nous attend le jour suivant.

| ||

![]() Nos chambres sont tranquilles car elles donnent

côté canal et côté piscine.

Nos chambres sont tranquilles car elles donnent

côté canal et côté piscine.

Morondava, sur la

piste de Belo, un premier regard aux baobabs

![]() A 6h45, nous sommes attendus par notre nouveau

chauffeur Jean-Jacques et son Nissan Patrol, volant à gauche cette

fois et vitres manuelles, qui a l'air bien équipé pour la piste:

treuil, deux jerricans sur la galerie. Ça promet.

A 6h45, nous sommes attendus par notre nouveau

chauffeur Jean-Jacques et son Nissan Patrol, volant à gauche cette

fois et vitres manuelles, qui a l'air bien équipé pour la piste:

treuil, deux jerricans sur la galerie. Ça promet.

Pendant les trois jours qui viennent notre prise en charge a été sous-traitée à l'hôtel Tanankoay que nous allons rejoindre ce soir. Jean-Jacques est l'un de leurs deux chauffeurs.

Nous allons particulièrement apprécier la gentillesse de Jean-Jacques, pour l'écoute et l'attention qu'il nous porte, ce qui a permis des arrêts impromptus pour des photos ou pour observer la faune. Dans son rôle de chauffeur, il nous a parfois inquiétés. C'est une armoire à glace qui semble souffrir de la chaleur et accuser des coups de fatigue. Mais alors que nous le voyons gagné par la somnolence, c'est là qu'il se montre capable d'apercevoir un caméléon à capuchon (Calumma brevicorne) de couleur beige dans les broussailles ou qu'il sait négocier avec la plus grande souplesse un trou dans la piste. En effet, malgré le terrain chahuté, nous n'avons jamais été cahotés. Bravo l'artiste !

Justement,

à propos de l'itinéraire du jour: quelques kilomètres

bitumés au départ de Morondava puis 100 kilomètres de

piste sableuse assez facile, ce qui amène à la Tsiribihina vers

10 heures, puis une heure de bac pour aller à Belo, pause déjeuner,

70 kilomètres de mauvaise piste suivis des 30 derniers kilomètres

les plus difficiles...

Et la perspective de refaire tout cela dans l'autre

sens après-demain ! On comprend que Richard aurait aimé nous

inciter à raccourcir cet itinéraire sur piste en remplaçant

une partie de l'un des trajets terrestres par la descente de la Tsiribihina, bien

que cela n'aurait pas dispensé du tronçon le plus difficile.

On comprend qu'avec cette piste de sable rouge par endroit, à la saison des pluies certaines rivières semblent charrier un flot de sang, phénomène à partir duquel se sont bâties des légendes évoquant le sang des crocodiles massacrés...

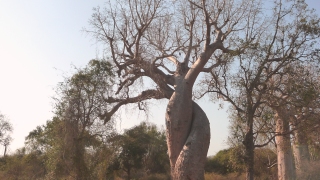

![]() Nous sommes sur la piste. Il y a un peu plus

d'une demi-heure que nous sommes partis et déjà les premiers baobabs

apparaissent, spécifiques à l'île comme 80% de la flore du pays. Jean-Jacques nous apprend à reconnaître trois de

six variétés de baobabs malgaches présentes dans cette région.

Non ! ceux dont l'extrémité est blanche ne sont pas en fleur.

C'est simplement un groupe de pique-boeufs qui en ont fait un perchoir !

Nous sommes sur la piste. Il y a un peu plus

d'une demi-heure que nous sommes partis et déjà les premiers baobabs

apparaissent, spécifiques à l'île comme 80% de la flore du pays. Jean-Jacques nous apprend à reconnaître trois de

six variétés de baobabs malgaches présentes dans cette région.

Non ! ceux dont l'extrémité est blanche ne sont pas en fleur.

C'est simplement un groupe de pique-boeufs qui en ont fait un perchoir !

![]()

![]() L'Adansonia za (le nom Adansonia est un hommage à

Michel Adanson, naturaliste et explorateur français, le premier à

avoir décrit ces espèces de baobabs) au tronc cylindrique ou légèrement

conique qui peut atteindre 30 m de haut. Les branches sont disposées

de façon anarchique ce qui lui donne un air hirsute.

L'Adansonia za (le nom Adansonia est un hommage à

Michel Adanson, naturaliste et explorateur français, le premier à

avoir décrit ces espèces de baobabs) au tronc cylindrique ou légèrement

conique qui peut atteindre 30 m de haut. Les branches sont disposées

de façon anarchique ce qui lui donne un air hirsute.

L'Adansonia

rubrostipa ou fony est plus petit (20 m maximum), au tronc

en forme de bouteille, avec une constriction visible au dessous des branches.

La couronne est irrégulière.

Enfin non pas le roi mais "la

reine", l'Adansonia grandidieri ou baobab de Grandidier, le plus

beau des baobabs. Les arbres de cette espèce atteignent de 25-30 mètres

de haut et ont un tronc conique surmonté par une couronne aplatie.

| ||

Jean-Jacques avait

pronostiqué qu'à cette heure, nous aurions quelque chance d'être

seuls pour profiter de la majestueuse Allée des Baobabs, "les

Champs-Elysées malgaches". Bingo !

Sur l'Allée et

autour du petit lac voisin, on peut observer les trois espèces de baobabs

qui ont un âge vénérable de l'ordre de 500 ou 600 ans.

![]()

![]() Ayant repris la route, Jean-Jacques nous fait

également découvrir d'autres espèces de la flore: jujubiers,

kapokiers, manguiers, tamarins (ou tamariniers)... Quant à la faune, elle

est surtout aviaire: coucal, coua, perroquets, perruches, pintades.

Ayant repris la route, Jean-Jacques nous fait

également découvrir d'autres espèces de la flore: jujubiers,

kapokiers, manguiers, tamarins (ou tamariniers)... Quant à la faune, elle

est surtout aviaire: coucal, coua, perroquets, perruches, pintades.

Une heure plus tard, nous pouvons voir un baobab sacré un peu enfoui dans les broussailles près d'un village. Suit une petite zone humide propice à la culture du riz. Un peu après, on peut voir toute une série de tombeaux sakalavas plus ou moins défraîchis et plus ou moins christianisés. Puis c'est la forêt de Kirindy, un réserve où vit le seul serpent venimeux de Madagascar.

![]() Le

bac de la Tsiribihina, Belo-sur-Tsiribihina et piste vers Bekopaka

Le

bac de la Tsiribihina, Belo-sur-Tsiribihina et piste vers Bekopaka

Il est un tout petit peu plus de 10 heures

lorsque nous arrivons sur les berges de la Tsribihina et aussitôt

nous embarquons sur un bac rustique. Les groupes qui voyage en minibus

dans les autres régions de l'île se sont répartis ici entre

quatre ou cinq 4x4 pour ce parcours sur piste.

Il est un tout petit peu plus de 10 heures

lorsque nous arrivons sur les berges de la Tsribihina et aussitôt

nous embarquons sur un bac rustique. Les groupes qui voyage en minibus

dans les autres régions de l'île se sont répartis ici entre

quatre ou cinq 4x4 pour ce parcours sur piste.

On s'attendrait à débarquer

en face, sur l'autre rive du fleuve. Il n'en est rien car curieusement la ville de Bélo-sur-Tsiribihina

se trouve décalée de quelques kilomètres plus à l'ouest.

Entre embarquement des véhicules, navigation et débarquement, trois

quarts d'heure sont vite passés.

Il faut admirer l'adresse des conducteurs pour bien viser les rampes métalliques permettant de monter ou descendre du bac. Quant au pilote du bac, je n'étais pas bien placé pour observer comment il peut diriger son embarcation avec les véhicules qui lui masquent la vue. Mon frère qui a fait ce voyage m'a indiqué que le pilote se dirige en regardant par dessous les véhicules ! On comprend qu'il puisse y avoir des incidents. Les autres employés qui aident aux manoeuvres veillent aussi à ce que le bac ne s'ensable pas car en cette période la rivière n'est pas très profonde. Accostés, on peut voir des chalands servant aux descentes de la rivière depuis Miandrivazo. Nous croisons des pirogues surchargées et bientôt le débarcadère est en vue.

Belo:

pause déjeuner à l'hôtel du Menabe

![]() Bien qu'il ne soit que 11 heures, Jean-Jacques

nous conduit à l'Hôtel

du Menabe pour déjeuner, car le chemin sera encore long.

Cet établissement a été acquis par un grec en 1950 et son

fils Spiros Finas en est toujours propriétaire.

Bien qu'il ne soit que 11 heures, Jean-Jacques

nous conduit à l'Hôtel

du Menabe pour déjeuner, car le chemin sera encore long.

Cet établissement a été acquis par un grec en 1950 et son

fils Spiros Finas en est toujours propriétaire.

En attendant que l'on

nous prépare nos commandes, petit coup d'oeil à la déco dans

les salles et sur la terrasse: carapaces de tortues et rostre de poisson-scie

peints, statues malgaches, ancien appareil de projection de cinéma, affiches

d'une mission d'un capucin italien "Pour sauver la nature, scolarisons les

enfants". Dans un coin de la terrasse, un abri grillagé héberge

un crocodile de plus de 1,50 m à l'air déjà redoutable.

Ne voulant pas trop charger nos estomacs, nous avons directement commandé des gambas grillées ou des brochettes de gambas avec des frites et nous avons fini avec des bananes poêlées.

Une

piste difficile entre Belo et Bekopaka

![]() 12h30, c'est reparti pour 100 kilomètres

et cinq heures de piste.

12h30, c'est reparti pour 100 kilomètres

et cinq heures de piste.

Par moment, ce sont les montagnes russes, il faut slalomer pour éviter

les ornières et les trous d'eau. Jean-Jacques fait ça très

bien, tout en souplesse.

Pendant une heure, les baobabs continuent de nous tenir compagnie. On peut même voir un baobab à troncs jumeaux qui commencent à s'enrouler amoureusement.

| ||

![]() Jean-Jacques s'arrête pour que l'on puisse

voir deux sortes d'oiseaux, une huppe fasciée (Upupa epops) et tout

près de là un long-tailed ground-roller (Uratelornis chimère).

Jean-Jacques s'arrête pour que l'on puisse

voir deux sortes d'oiseaux, une huppe fasciée (Upupa epops) et tout

près de là un long-tailed ground-roller (Uratelornis chimère).

Le terrain de couleur claire devient plus dénudé. Il a subi

des brûlis

(tavy)

et subsistent quelques maigres arbres et les termitières. Nous traversons

une rivière puis des villages

et peu après nous apercevons des tombeaux à l'air abandonné.

Plus loin, Jean-Jacques nous montre un petit iguane à queue épineuse (Oplurus quadrimaculatus) sur un arbre. Le sol redevient rouge. De nouveaux villages dont les habitants vaquent à leurs occupations pieds nus.

Passage en bac du Manambolo

et arrivée à Bekopaka

Il est un peu plus de 17 heures lorsque nous

arrivons sur la rive gauche du fleuve Manambolo. Un vingtaine de minutes d'attente

pour passer le fleuve avec un bac récent géré par le Ministère

des Transports.

Il est un peu plus de 17 heures lorsque nous

arrivons sur la rive gauche du fleuve Manambolo. Un vingtaine de minutes d'attente

pour passer le fleuve avec un bac récent géré par le Ministère

des Transports.

![]() Une dizaine de minutes d'un trajet qui nous

fait passer non loin du luxueux Relais des Tsingy puis traverser le modeste village

de Bekopaka dont l'école et la mairie ne paient vraiment pas de mine. Des

enfants jouent au "ballon", en fait un petit ballot de vieux sacs plastiques

bouchonnés et ficelés ensemble...

Une dizaine de minutes d'un trajet qui nous

fait passer non loin du luxueux Relais des Tsingy puis traverser le modeste village

de Bekopaka dont l'école et la mairie ne paient vraiment pas de mine. Des

enfants jouent au "ballon", en fait un petit ballot de vieux sacs plastiques

bouchonnés et ficelés ensemble...

![]() Maintenant, nous voici

à l'hôtel

Tanankoay, tenu par Pascale, une expatriée d'origine perpignanaise

qui a épousé Tony, un Malgache, guide-naturaliste. Un groupe de

bungalows est réparti dans un petit jardin botanique.

Maintenant, nous voici

à l'hôtel

Tanankoay, tenu par Pascale, une expatriée d'origine perpignanaise

qui a épousé Tony, un Malgache, guide-naturaliste. Un groupe de

bungalows est réparti dans un petit jardin botanique.

Nous comprenons

mieux pourquoi le 4x4 emportait des colis et des jerricans. C'est une partie du

ravitaillement de l'hôtel (dont du carburant pour le groupe électrogène).

| ||

![]() Ma foi, tout cela nous a ouvert l'appétit. Poulet rôti avec croquettes

en beignets et riz. Fruits frais en dessert.

Ma foi, tout cela nous a ouvert l'appétit. Poulet rôti avec croquettes

en beignets et riz. Fruits frais en dessert.

![]() Pour regagner nos bungalows, on nous remet

à disposition des lanternes électriques. Super !

Pour regagner nos bungalows, on nous remet

à disposition des lanternes électriques. Super !

Une

bonne nuit là-dessus pour un départ sera très matinal car

Pascale nous a concocté un combiné de près de deux heures

dans les gorges du Manambolo avec arrêts dans des grottes puis le circuit

d'Andamazavaky dans les Grands Tsingy.

En

pirogue dans les Gorges du Manambolo: grottes et tombeaux ![]()

![]()

Nous

quittons l'hôtel à 6 heures, avec nos chaussures de marche aux pieds,

pour aller récupérer notre guide au bureau du Madagascar

National Parks (MNP). Notre guide pour cette journée sera Charline,

un petit bout de femme, mère d'un petit garçon né en 2009.

Nous embarquons sur une sorte de catamaran rustique, une pirogue dédoublée

avec des planches pour relier deux embarcations (l'embarcation est ainsi plus

stable pour la sécurité des touristes) afin de visiter les Gorges

du Manambolo. L'eau étant peu profonde, c'est à la perche que

le piroguier propulse l'embarcation en remontant le cours du Manambolo sur quelques

kilomètres. De la sorte, la navigation est silencieuse, d'autant que nous

sommes seuls sur le fleuve. Nous remontons en longeant la rive gauche, face aux

Petits Tsingy qui se dressent sur l'autre rive.

Nous embarquons sur une sorte de catamaran rustique, une pirogue dédoublée

avec des planches pour relier deux embarcations (l'embarcation est ainsi plus

stable pour la sécurité des touristes) afin de visiter les Gorges

du Manambolo. L'eau étant peu profonde, c'est à la perche que

le piroguier propulse l'embarcation en remontant le cours du Manambolo sur quelques

kilomètres. De la sorte, la navigation est silencieuse, d'autant que nous

sommes seuls sur le fleuve. Nous remontons en longeant la rive gauche, face aux

Petits Tsingy qui se dressent sur l'autre rive.

![]() C'est

l'occasion de voir que les falaises abritent toute une faune: oiseaux dans

les anfractuosités, caméléons dans les roseaux tandis que

des arbres (baobabs et pachypodiums) s'accrochent aux rochers par leurs racines

de manière acrobatique.

C'est

l'occasion de voir que les falaises abritent toute une faune: oiseaux dans

les anfractuosités, caméléons dans les roseaux tandis que

des arbres (baobabs et pachypodiums) s'accrochent aux rochers par leurs racines

de manière acrobatique.

Munis de nos lampes, visite d'une première

grotte avec des concrétions (draperies, stalactites et stalagmites)

encore actives. On peut également voir des racines de ficus qui traversent

la grotte de part en part à la recherche de l'eau pour un arbre situé

plusieurs dizaines de mètres au-dessus de nous. Nous reprenons la pirogue

pour aborder dix minutes plus tard dans une seconde grotte.

Après

cela, revenus sur la pirogue, Charline nous fait observer une grotte située

à mi-hauteur. C'est un tombeau Vazimba. On aperçoit les calottes

de trois crânes posés au bord de la grotte. Les Vazimbas (nom qui

signifie "ceux qui ont toujours été là" dans certains

guides et "ceux de la forêt" dans d'autres !) viennent en

réalité des Hauts Plateaux dont ils avaient été chassés

par les seigneurs hova d'origine néo-austronésienne arrivés

sur l'île à partir du VIIIe s.

Il

est temps de rentrer. Nous croisons deux autres embarcations de touristes. Nous

sommes de retour à 8 heures et là les choses sérieuses vont

commencer après avoir récupéré baudriers et sangles

au bureau des guides. Nous retraversons le village où se tient un petit

marché où nous sommes intrigués par des espèces de

saucisses séchées enroulées en spirale. En fait il s'agit

de tabac à chiquer.

Les

Grands Tsingy [tsing'] de Bemaraha - Circuit Andamazavaky

![]()

![]()

![]()

![]()

A l'hôtel Tanakoya, nous allons retirer nos sandwichs pour le déjeuner et emportons 2 litres d'eau par personne pour bien s'hydrater, chapeau et crème solaire (réverbération). Cette balade sur le circuit d'Andamazavaky dans les Grands Tsingy n'est pas pour autant quelque défi sportif, ni un trail ni un treck. C'est une randonnée facile, à portée de tout "petit marcheur". Les seules contraintes sont d'avoir un minimum de souplesse et le pied sûr (un bon sens de l'équilibre) même si l'on est toujours assuré sur une "ligne de vie", de ne pas être obèse pour passer dans quelques boyaux des grottes ou pour se glisser entre des blocs, de ne pas être sujet à la claustrophobie et surtout au vertige (pont himalayen).

![]() Pour faire la quinzaine de kilomètres

qui nous séparent du point de départ du circuit pédestre,

le 4x4 doit emprunter une très mauvaise piste qu'une tentative d'empierrement

a rendue on ne peut plus cahoteuse. Elle ne sert pas qu'aux touristes des Tsingy

car nous avons vus à Belkopaka des camions-taxis "bâchés"

qui l'utilisent pour se rendre plus au nord. La piste est très étroite

ce qui oblige les villageois que nous croisons à se ranger dans les broussailles

tandis que le croisement avec une charrette est tout un art de l'évitement.

Ça n'empêche pas Jean-Jacques de s'arrêter pour nous faire voire ici

un caméléon à capuchon (Calumma brevicorne) de couleur

beige et le gecko vert (Phelsuma madagascariensis) . Nous arrivons au parking,

sans doute les derniers pour cette journée, et Jean-Jacques parvient à trouver un emplacement

un peu ombragé au milieu de la douzaine de véhicules déjà

stationnés.

Pour faire la quinzaine de kilomètres

qui nous séparent du point de départ du circuit pédestre,

le 4x4 doit emprunter une très mauvaise piste qu'une tentative d'empierrement

a rendue on ne peut plus cahoteuse. Elle ne sert pas qu'aux touristes des Tsingy

car nous avons vus à Belkopaka des camions-taxis "bâchés"

qui l'utilisent pour se rendre plus au nord. La piste est très étroite

ce qui oblige les villageois que nous croisons à se ranger dans les broussailles

tandis que le croisement avec une charrette est tout un art de l'évitement.

Ça n'empêche pas Jean-Jacques de s'arrêter pour nous faire voire ici

un caméléon à capuchon (Calumma brevicorne) de couleur

beige et le gecko vert (Phelsuma madagascariensis) . Nous arrivons au parking,

sans doute les derniers pour cette journée, et Jean-Jacques parvient à trouver un emplacement

un peu ombragé au milieu de la douzaine de véhicules déjà

stationnés.

Carte

d'identité des Tsingy de Bemaraha

Les Tsingy de Bemaraha sont un massif calcaire c'est-à-dire qu'ils sont d'origine sédimentaire. Il y a 200 millions d'années et pendant quelques millions d'années suivants, des débris calcaires se sont accumulés jusqu'à ce qu'un soulèvement les fasse émerger, révélant fissures et diaclases. Une érosion chimique intense s'est produite il y a 5 millions d'années à la faveur de pluies acides qui ont formé ces reliefs acérés. Sous une forme moins spectaculaire, cela rappelle les reliefs karstiques de la Forêt de Pierres de Shilin dans le Yunnan ou ceux de nos régions tempérées (par exemple Désert de Platé ou Plateau des Glières dans les Alpes françaises) que les géomorphologues nomment lapiaz (ou lapié ou lapiez) lorsque la roche calcaire attaquée par l'érosion est déchiquetée et sillonnée de rigoles, fissures et crevasses aux aspérités coupantes, de taille variable, dont certaines aiguilles acérées peuvent atteindre plusieurs mètres. C'est une aubaine pour des types de flore et de faune particuliers: 650 espèces de plantes et des centaines d'espèces animales (66 de reptiles, 22 d'amphibiens, 15 de chauves-souris...).

Le

massif couvre 157 000 ha (72 000 selon d'autres sources), moitié en Parc et moitié en

Réserve. Il abrite 13 espèces de lémuriens dont huit nocturnes

(dix pour certaines sources). Un site aussi extraordinaire ne pouvait qu'être

classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO![]() dès 1990. Une quarantaine de guides sont employés par le parc

et la moitié des droits perçus devraient normalement bénéficier

aux villageois mais Charline considère que cet engagement n'est pas respecté.

dès 1990. Une quarantaine de guides sont employés par le parc

et la moitié des droits perçus devraient normalement bénéficier

aux villageois mais Charline considère que cet engagement n'est pas respecté.

Le calcaire des Tsingy est une pierre très rugueuse, au contact très

agressif, c'est pourquoi nous n'avons pas regrettés nos manches longues

et nos pantalons. Mon frère qui a déjà pratiqué les

Tsingy nous a munis de gants en kevlar. Sage précaution si l'on veut limiter

l'érosion de la peau des doigts. Devant l'étonnement de Charline,

on peut supposer que nous sommes les premiers touristes à venir avec ce

genre d'équipement bien utile.

9h45, c'est le début de la marche.

9h45, c'est le début de la marche.

Les Tsingy, entre

spéléo et escalade: de grottes en belvédères aériens

et pont himalayen

| ||

Dans

une partie boisée avant la montée au Tsingy, nous apercevons

trois sifakas tout blancs, à l'exception du museau et des oreilles,

de l'espèce rare Sifaka de von der Decken (Propithecus deckenii),

un cousin du plus commun propithèque de verreaux (Propithecus verreauxi)

qui, lui, a le sommet du crâne surmonté d'une couronne de poils bruns.

Un peu plus loin, dans un arbre creux, au niveau d'un noeud, Charline nous fait

observer un hapalémur des bambous (Hapalemur griseus) qui

sort discrètement la tête de son trou.

Dans

une partie boisée avant la montée au Tsingy, nous apercevons

trois sifakas tout blancs, à l'exception du museau et des oreilles,

de l'espèce rare Sifaka de von der Decken (Propithecus deckenii),

un cousin du plus commun propithèque de verreaux (Propithecus verreauxi)

qui, lui, a le sommet du crâne surmonté d'une couronne de poils bruns.

Un peu plus loin, dans un arbre creux, au niveau d'un noeud, Charline nous fait

observer un hapalémur des bambous (Hapalemur griseus) qui

sort discrètement la tête de son trou.

A cela s'ajoutent 94 espèces

d'oiseaux, 22 espèces d'amphibiens, 15 espèces de chauve-souris et 66 de reptiles.

la flore n'est pas en reste sur la faune, puisque les Tsingy comptent 650

espèces de plantes...

Un peu plus loin,

nous passons près d'un ancien tombeau.

Charline sera l'une des rares personnes à évoquer au cours de notre séjour malgache les fady, les tabous ou interdits traditionnels. Dans les Grands Tsingy il y en a trois: on ne doit pas désigner les choses en tendant le doigt (mais on peut le faire les doigts repliés), il ne faut y laisser d'ordures ou d'immondices et enfin les tamariniers y sont des arbres sacrés.

Charline tente de nous dissuader

de passer par la grotte pour prendre un accès plus direct vers les belvédères.

Pas d'accord ! Nous avons fini par nous décider pour un

programme avec les Grands Tsingy et on ne veut pas les faire qu'à moitié.

| ||

![]() Incroyable

paysage chaotique que ces lames de couteau de pierre grise de plus de 30 m de haut,

vues en contre-plongée.

Incroyable

paysage chaotique que ces lames de couteau de pierre grise de plus de 30 m de haut,

vues en contre-plongée.

Au fond des fissures, la végétation

s'est installée y compris de vrais arbres: palissandre, balsa (à

pirogues), acajou ou encore santolina servant à faire les masques

de beauté des femmes. Plus loin, on voit la liane étrangleuse

partie à l'assaut de grands arbres. En fait il ne s'agit pas d'une liane

mais d'une variété épiphyte de ficus dont les racines aériennes

ont des propriétés étrangleuses le favorisant dans sa compétition

avec d'autres arbres supports.

A la saison des pluies, le fond de tous

ces trous, boyaux et grottes est noyé sous plusieurs mètres d'eau.

![]() Première grimpée sans utiliser

encore le câble, afin d'accéder à la grotte. Un puits

de jour puis la sortie. Cette fois pour monter, il faut se sécuriser sur le câble, la fameuse

"ligne de vie", en ayant toujours une sangle passée autour du

câble. Il n'est jamais trop tard pour s'initier à la via ferrata.

Première grimpée sans utiliser

encore le câble, afin d'accéder à la grotte. Un puits

de jour puis la sortie. Cette fois pour monter, il faut se sécuriser sur le câble, la fameuse

"ligne de vie", en ayant toujours une sangle passée autour du

câble. Il n'est jamais trop tard pour s'initier à la via ferrata.

On arrive bientôt à un premier belvédère. Au

milieu de ce monde minéral, on est surpris de voir surgir ici une épine

du Christ en fleur et là un "arbre à vazaha" (Commiphora

apprevalii) ainsi surnommé

parce que son écorce rougit avant de peler comme notre peau de Blanc...

Bien vu !

|

| ||

![]() Mais la partie la plus spectaculaire du

parcours est à venir. Une passerelle ou pont himalayen (ou

pont de singe) d'une vingtaine de mètres de long a été jetée

au-dessus d'un faille profonde d'environ 70 mètres (et non pas de 150 comme

il arrive qu'on le lise). A partir de là, on gagne un second belvédère

et c'est l'unique occasion où nous rencontrons un autre petit groupe de

touristes.

Mais la partie la plus spectaculaire du

parcours est à venir. Une passerelle ou pont himalayen (ou

pont de singe) d'une vingtaine de mètres de long a été jetée

au-dessus d'un faille profonde d'environ 70 mètres (et non pas de 150 comme

il arrive qu'on le lise). A partir de là, on gagne un second belvédère

et c'est l'unique occasion où nous rencontrons un autre petit groupe de

touristes.

|

|

Après les sommets, retour dans les entrailles. Charline nous fait emprunter des boyaux étroits, on ne peut pas garder le sac sur le dos. Ailleurs, il faut progresser plié car le plafond est très bas. Pour la sécurité, il manque un équipement, le casque.

![]() Il est presque 13 heures et tout cela nous

a bien mis en appétit. Un puits de lumière au fond d'une diaclase

nous sert de patio bien frais.

Il est presque 13 heures et tout cela nous

a bien mis en appétit. Un puits de lumière au fond d'une diaclase

nous sert de patio bien frais.

C'est un coin pique-nique connu car

même les animaux y viennent. C'est d'abord un rat Lamberton des Tsingy

à queue touffue (Nesomys lambertoni), genre écureuil

puis une mangouste à queue annelée (Galidia elegans)

endémique à Madagascar. Celle-ci, familière, va nous tenir

compagnie tout le long du repas, allant et venant, se faufilant dans un trou pour

ressortir par un autre. Ce petit carnassier à la robe rousse d'une cinquantaine

de centimètres (queue comprise) peut s'attaquer aux serpents. Un petit

oiseau vient se joindre dans l'espoir de trouver quelques reliefs de notre banquet.

I

Il faut penser à repartir et à sortir de notre trou.

| ||

![]() Pour terminer le parcours, Charline tente à

nouveau de nous faire opter pour un raccourci qui permettrait de gagner une heure

en évitant d'emprunter un réseau de diaclases.

Pour terminer le parcours, Charline tente à

nouveau de nous faire opter pour un raccourci qui permettrait de gagner une heure

en évitant d'emprunter un réseau de diaclases.

Que

nenni ! On veut la totale.

Ce sera donc encore des grottes, des échelles

et des diaclases mais c'est bien agréable et les couleurs sont étonnantes

avec le soleil au zénith.

Il

fait très chaud (37°) lorsque l'on regagne le parking vers 15 heures,

après un peu plus de cinq heures de balade. Derniers arrivés ce

matin et derniers repartis cet après-midi. Logique !

Il ne reste

plus que notre 4x4 et Jean-Jacques qui en a profité pour se reposer. Une

bonne heure de piste pour rentrer et reconduire Charline au village.

Bekopaka: soirée

tranquille au Tanankoay

Il

est plus de 16h30 lorsque nous arrivons l'hôtel Tanankoay. Une bonne

douche, puis une bière THB bien fraîche sur notre terrasse et un

petit repos dans un hamac... Quoi de mieux en attendant de dîner vers 20

heures ?

| ||

![]() Il n'est pas facile de renouveler le menu lorsque

l'on est si loin de tout. Poulet rôti avec des torti fusilli, des

pâtes torsadées, et des racines de manioc. En dessert des crêpes

nappées d'une sauce chocolat.

Il n'est pas facile de renouveler le menu lorsque

l'on est si loin de tout. Poulet rôti avec des torti fusilli, des

pâtes torsadées, et des racines de manioc. En dessert des crêpes

nappées d'une sauce chocolat.

| ||

![]() La nuit sera encore courte car le départ

est fixé à 6h30, non pas que la piste soit plus longue qu'à

l'aller mais Jean-Jacques nous explique que c'est la condition pour pouvoir bien

profiter du coucher de soleil sur l'Allée des Baobabs, avant l'arrivée

à Morondava.

La nuit sera encore courte car le départ

est fixé à 6h30, non pas que la piste soit plus longue qu'à

l'aller mais Jean-Jacques nous explique que c'est la condition pour pouvoir bien

profiter du coucher de soleil sur l'Allée des Baobabs, avant l'arrivée

à Morondava.

Retour

par la piste vers Morondava: traversées en bac, tombeaux, baobabs et lémuriens

En route pour l'embarcadère du bac du Manambolo, ça ne nous empêche pas de faire un arrêt-photo caméléon (toujours le Calumma brevicorne) de couleur beige. Sur le rivage, quelques ouvriers sont occupés à aménager un quai en maçonnerie financé par la Banque Mondiale. Résistera-t-il aux crues de la prochaine saison des pluies ?

|

|

![]() De retour sur la piste, nous croisons une femme

et un jeune emportant des morceaux de viande de sanglier. Plus loin Jean-Jacques

nous signale une crécerelle malgache puis plus loin un perroquet aux abords d'un

village, dans un arbre aux fleurs rouges ressemblant à un flamboyant, l’érythrine

à crête de coq (Erythrina crista-galli). Encore plus loin,

c'est un imposant aigle serpentaire de Madagascar (Eutriorchis astur) posé

sur le sol. Ce rapace diurne se nourrit en partie de caméléons.

De retour sur la piste, nous croisons une femme

et un jeune emportant des morceaux de viande de sanglier. Plus loin Jean-Jacques

nous signale une crécerelle malgache puis plus loin un perroquet aux abords d'un

village, dans un arbre aux fleurs rouges ressemblant à un flamboyant, l’érythrine

à crête de coq (Erythrina crista-galli). Encore plus loin,

c'est un imposant aigle serpentaire de Madagascar (Eutriorchis astur) posé

sur le sol. Ce rapace diurne se nourrit en partie de caméléons.

Une rivière où des villageoises

font la vaisselle, un village. Dans un arbre, un couple de corbeaux-pies (Corvus

albus) à plastron blanc.

Dix heures, il y a plus de trois heures que nous roulons sur la piste difficile. Nous retrouvons les premiers baobabs et les premiers tombeaux sakalavas.

![]() Onze heures. Nous sommes à Belo-sur-Tsiribihina.

Même horaire qu'à l'aller mais cette fois, Jean-Jacques nous conduit

au très sélect restaurant Mad Zébu. Une bonne adresse

si l'on peut dire car je n'en ai trouvé ni site internet ni email. Une

demi-douzaine de 4x4 sont déjà stationnés.

Onze heures. Nous sommes à Belo-sur-Tsiribihina.

Même horaire qu'à l'aller mais cette fois, Jean-Jacques nous conduit

au très sélect restaurant Mad Zébu. Une bonne adresse

si l'on peut dire car je n'en ai trouvé ni site internet ni email. Une

demi-douzaine de 4x4 sont déjà stationnés.

On voit que

le chef a séjourné en France par la présentation raffinée

des plats. Après une verrine de mise en bouche, terrine de tilapia aux

olives noires et vinaigrette au tamarin en entrée. En plat principal, dispersion

entre: bouquet de gambas au gingembre, poitrines de sarcelle poêlées

et ses cuisses au poivre vert et ananas poché au vin rouge et, dernière

option, filet de capitaine grillé au thym. Accompagnement de légumes

variés: carottes, haricots, chou-fleur et pommes de terre. Desserts: salade

de fruits frais au coriandre et sorbet goyave ou alors crème légère

au yaourt, tomates cerises pochées au miel et sorbet papaye au thym.

|

|

Nous sortons de table une heure plus tard,

à midi, après avoir fait bombance, on peut imaginer quelque somnolence

cet après-midi. Espérons que Jean-Jacques a fait dans le plus léger.

Nous sortons de table une heure plus tard,

à midi, après avoir fait bombance, on peut imaginer quelque somnolence

cet après-midi. Espérons que Jean-Jacques a fait dans le plus léger.

Pendant la traversée en bac, je n'ai pas le temps de m'ennuyer car je suis assis à côté d'un Louis qui me raconte sa vie. Il est professeur de langue et civilisation malgaches (incluant les 18 ethnies), titulaire d'une maîtrise dans cette spécialité, et il partage son activité entre deux établissements. Il gagne 170 000 MGA par mois (soit 2€ par jour) et vit avec sa mère âgée de 80 ans. Il évoque le trafic de bois précieux (palissandre et bois de rose) que les Chinois tentent d'organiser à partir de Belo.

![]() Retour sur la piste plus facile. Nous retrouvons

le secteur où sont édifiés de nombreux tombeaux

sakalavas. Comme

chez les Mahafaly du sud-ouest, des scènes naïves peintes aux couleurs

vives ont remplacé sculptures et alao (totems) érotiques

en bois de faux-camphrier réputé imputrescible. Plusieurs de ces

tombeaux ont été rénovés récemment, sans doute

à l'occasion de retournements de morts.

Retour sur la piste plus facile. Nous retrouvons

le secteur où sont édifiés de nombreux tombeaux

sakalavas. Comme

chez les Mahafaly du sud-ouest, des scènes naïves peintes aux couleurs

vives ont remplacé sculptures et alao (totems) érotiques

en bois de faux-camphrier réputé imputrescible. Plusieurs de ces

tombeaux ont été rénovés récemment, sans doute

à l'occasion de retournements de morts.

| ||

Jean-Jacques explique

que la représentation de plusieurs femmes sur les tombeaux tient au fait

que les Salakavas sont souvent polygames. Dans les scènes, on retrouve

quand même des zébus (troupeaux) mais aussi des bicyclettes ou des

motos et des scènes de danses.

![]() Et toujours des baobabs za

à tronc conique, rubrostipa ou fony en forme

de bouteille et les fameux grandidieri au tronc cylindrique

surmonté d'une ramure aplatie.

Et toujours des baobabs za

à tronc conique, rubrostipa ou fony en forme

de bouteille et les fameux grandidieri au tronc cylindrique

surmonté d'une ramure aplatie.

En

traversant la Forêt de Kirindy, Jean-Jacques a le temps d'apercevoir un

groupe de sifakas, des propithèques de verreaux (Propithecus verreauxi),

entièrement blancs, à l'exception de leur face noire et d'une couronne

de poils bruns sur le sommet du crâne. Nous aurons tout loisir de les observer,

plus facilement que leurs cousins Propithecus deckenii, hier aux Grands

Tsingy. Il faut souligner que traditionnellement un fady interdit aux Sakalavas

de tuer et de manger les sifakas considérés comme sacrés,

tout comme chez les Betsimisarakas de l'est à l'égard des indris.

En

traversant la Forêt de Kirindy, Jean-Jacques a le temps d'apercevoir un

groupe de sifakas, des propithèques de verreaux (Propithecus verreauxi),

entièrement blancs, à l'exception de leur face noire et d'une couronne

de poils bruns sur le sommet du crâne. Nous aurons tout loisir de les observer,

plus facilement que leurs cousins Propithecus deckenii, hier aux Grands

Tsingy. Il faut souligner que traditionnellement un fady interdit aux Sakalavas

de tuer et de manger les sifakas considérés comme sacrés,

tout comme chez les Betsimisarakas de l'est à l'égard des indris.

Le

Baobab Amoureux et l'Allée des Baobabs de Morondava ![]()

![]()

![]()

![]() Nous quittons la piste principale pour nous

diriger vers l'ouest (sur notre droite donc). Après avoir vu un baobab

aux troncs jumeaux, c'est au baobab amoureux que nous conduit Jean-Jacques.

Endroit très couru des touristes mais à cette heure-ci (15h45),

nous avons la chance d'être seuls. Il y a débat pour savoir s'il

s'agit d'un seul arbre à deux troncs ou de deux arbres ? Je penche

pour le premier cas. De même, s'agit-il de la variété za ou

fony ? Là, je pencherais plutôt pour la seconde option.

Nous quittons la piste principale pour nous

diriger vers l'ouest (sur notre droite donc). Après avoir vu un baobab

aux troncs jumeaux, c'est au baobab amoureux que nous conduit Jean-Jacques.

Endroit très couru des touristes mais à cette heure-ci (15h45),

nous avons la chance d'être seuls. Il y a débat pour savoir s'il

s'agit d'un seul arbre à deux troncs ou de deux arbres ? Je penche

pour le premier cas. De même, s'agit-il de la variété za ou

fony ? Là, je pencherais plutôt pour la seconde option.

En tout cas, le phénomène

a suscité un petit commerce de souvenirs, de petits baobabs amoureux en

palissandre.

| ||

![]() Retour sur la piste principale d'où

l'on peut apercevoir des tombeaux. Traversées de villages.

Retour sur la piste principale d'où

l'on peut apercevoir des tombeaux. Traversées de villages.

Nous arrivons

à l'Allée des Baobabs à 16h45, largement avant le

coucher de soleil. Certains jours, c'est le rendez-vous immanquable de touristes

japonais venus à Madagascar uniquement pour cela (avec une simple escale

de correspondance à Antananarivo pour l'aéroport de Morondava).

| ||

| ||

Nous ne sommes pas les

premiers.

Il faut s'armer de patience pour qu'enfin un minibus garé

au milieu de l'allée, ce qui est interdit, consente à dégager.

En effet, un parking a été aménagé pour dégager

les véhicules de la perspective. Une quinzaine de 4x4x et 3 ou 4 minibus

y sont garés.

A noter qu'un bon quart voire un tiers des touristes

sont des "locaux", des Malgaches. Et pourquoi pas ? Les gens de

chez nous ne vont-ils pas tous un jour ou l'autre voir la Tour Eiffel ou le Mont

Saint-Michel ?

Le petit étang voisin apprécié des

canards s'avère être un parfait miroir pour capter le reflet des

baobabs. Nous avons tout le temps pour rechercher les meilleurs angles et la meilleure

lumière laquelle va beaucoup changer pendant les deux heures qui nous séparent

du complet crépuscule.

Un petit commerce de souvenirs s'est installé

sur le site: sculpture et vente de baobabs amoureux ou non, vente de fruits et

de jeunes plants de baobabs. Pour les petites faims, on vend même des brochettes

de zébu. Pendant ce temps là, sur ces "Champs Elysées

malgaches", c'est le défilé des charrettes qui rentrent après

une journée de labeur. Quittant la baignade dans l'étang, une cane

dinde se risque à faire traverser la piste à sa couvée d'une

bonne quinzaine de canetons encore bien jeunes. Puis c'est l'heure où un

troupeau de zébus vient s'abreuver et faire trempette dans l'étang.

S'en suivent quelques joutes à coup de leurs immenses cornes.

Le soleil

continue de baisser et tous les photographes sont aux aguets, à la recherche

du meilleur angle et de la meilleure lumière. pendant ce temps, trois jeunes

Malgaches parcourent la foule en exhibant des caméléons qu'ils transportent

sur des bâtons tandis que le plus grand, un garçonnet de 8 ou 10

ans, laisse voir sa nudité et un petit pansement sur le sexe laisse à

supposer qu'il a été récemment circoncis.

Le soleil

est maintenant descendu entre les baobabs. Ça mitraille de tous les côtés

et il faut éviter d'avoir quelque photographe envahissant dans son objectif

pour immortaliser ce féerique coucher de soleil. 18 heures, le soleil

a complètement disparu de l'horizon. Quel merveilleux moment nous avons

passé et ces deux heures n'ont finalement pas paru si longues. Merci

Jean-Jacques.

| ||

Morondava,

retour au

Baobab Café

![]() C'est à nouveau Morondava et l'hôtel

Baobab Café. Nous reprenons nos bagages dans le 4x4 et avec la fin

de prise en charge par Tanakoay, nous disons adieu à Jean-Jacques.

C'est à nouveau Morondava et l'hôtel

Baobab Café. Nous reprenons nos bagages dans le 4x4 et avec la fin

de prise en charge par Tanakoay, nous disons adieu à Jean-Jacques.

Qu'il continue de prendre soin de ses clients comme il a si bien su le faire

avec nous !

![]() Pour

l'une des chambre, il y a changement. Nous héritons d'une grande chambre

qui cette fois donne sur la rue. Nous avons la compagnie discrète d'un

petit gecko des maisons (Hemidactylus frenatus) pratiquement transparent,

avec quelques petites taches marron sur le dos. Un insecticide sans danger donc

respectons-le.

Pour

l'une des chambre, il y a changement. Nous héritons d'une grande chambre

qui cette fois donne sur la rue. Nous avons la compagnie discrète d'un

petit gecko des maisons (Hemidactylus frenatus) pratiquement transparent,

avec quelques petites taches marron sur le dos. Un insecticide sans danger donc

respectons-le.

![]() Au menu du dîner, nos choix se portent

respectivement vers une sole entière, des calamars et un magret de canard

(tous au tarif de 15000MGA). Les desserts son également éclectiques:

salade de fruits (6000 MGA), nougat glacé et flan (8500 MGA).

Au menu du dîner, nos choix se portent

respectivement vers une sole entière, des calamars et un magret de canard

(tous au tarif de 15000MGA). Les desserts son également éclectiques:

salade de fruits (6000 MGA), nougat glacé et flan (8500 MGA).

La nuit sera tranquille car le bruit dans la rue cessera pratiquement après 23 heures.

Morondava,

décollage pour Antananarivo

![]() Le lendemain à 7 heures, nous attendons

notre transfert vers l'aéroport afin de gagner Antananarivo.

Le lendemain à 7 heures, nous attendons

notre transfert vers l'aéroport afin de gagner Antananarivo.

7h15 et

toujours rien. Premier couac dans la logistique jusque là bien huilée !

Non ! La réception du Baobab Café prend alors la décision

de nous faire conduire avec un 4x4 de la maison. On y gagne plus de confort et

de place pour les bagages. Peu après le départ, nous croisons un

taxi qui était sans doute celui qui nous était destiné. Une

course perdue et une réputation écornée pour son chauffeur.

![]() A 8h15 nous embarquons et le décollage va avoir lieu avec un quart d'heure

d'avance sur l'horaire prévu. Sans doute que tous les passagers étaient

enregistrés. L'avion d'Air Madagascar est un ATR 42-72 ("Avions de Transport

Régional" produit par le GIE franco-italien créé en 1982 et regroupant EADS et

Alenia Aeronautica) bi-turbopropulseur à hélices aménagé

pour le transport de 60 passagers (15 rangées) et nous apprécions

l'espace entre les rangées de sièges.

A 8h15 nous embarquons et le décollage va avoir lieu avec un quart d'heure

d'avance sur l'horaire prévu. Sans doute que tous les passagers étaient

enregistrés. L'avion d'Air Madagascar est un ATR 42-72 ("Avions de Transport

Régional" produit par le GIE franco-italien créé en 1982 et regroupant EADS et

Alenia Aeronautica) bi-turbopropulseur à hélices aménagé

pour le transport de 60 passagers (15 rangées) et nous apprécions

l'espace entre les rangées de sièges.

C'est parti pour une bonne

heure de vol.

Nous

nous posons à Ivato, l'aéroport d'Antananarivo vers 9 heures et

demie... Le dernier chapitre de nos aventures va s'ouvrir !