|

| ||||

| ||||||||

Retour

aux VOYAGES Etape

précedente : autour des Bazars (Sülemaniye...) |

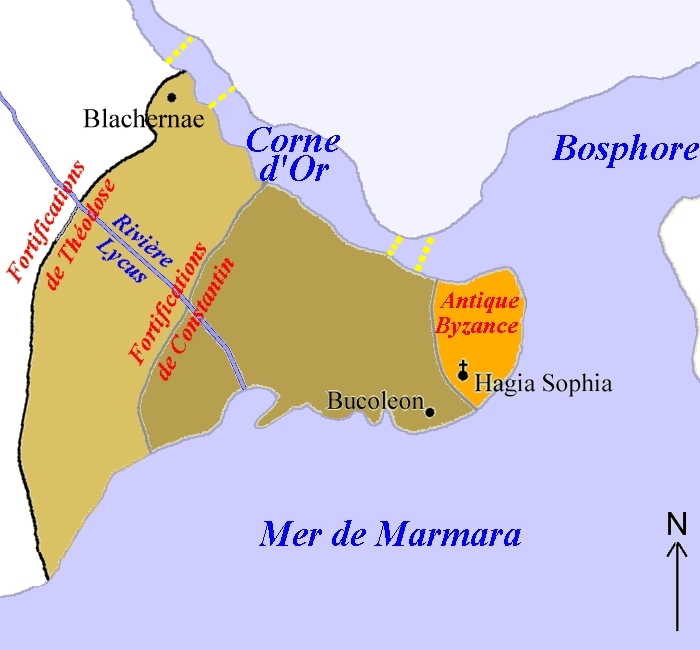

Nous allons consacrer en gros un après-midi à la découverte du Pont de Galata et du quartier auquel il conduit, au nord de la Corne d'Or.

La Corne d'Or et le Pont de Galata

Les

deux rives de la Corne d’Or ont accueilli des populations variées

(sur les plans religieux, sociaux et ethniques) et différentes d'une rive

à l'autre et au cours des siècles. Un parfait reflet de la diversité

qui caractérisait l'empire ottoman.

D'un côté (sud), l'entrée

de la Corne d'Or est dominée par le vieux sérail de Topkapi et de

l'autre (nord) par la grande Tour de Galata, deux monuments qui symbolisent la

puissance du sultan et celle de l’empire commercial des Génois, c'est-à-dire

un quartier musulman avec les minarets des mosquées qui se dressent dans

le ciel et en face un quartier latin du commerce.

La

Corne d'Or constituait jadis un remarquable abri portuaire qui attira des colons

dès le VIIes. av. J-C. L'origine de son nom viendrait du fait que lors

de la conquête ottomane les riches Byzantins y avaient jeté leurs

objets précieux ce qui donnait son éclat doré aux eaux de

l'estuaire.

Bordé d'usines polluantes, la Corne d'Or a perdu de son

éclat (bien qu'au soleil couchant...) et bien évidemment ses dimensions

ne sont plus adaptées à celles des pétroliers, paquebots

et porte-conteneurs géants.

| ||

| | |||

Près du Pont de Galata, rive droite de la Corne d'Or, on aperçoit la mosquée de Rüstem Pasa construite en 1561 pour le Grand Vizir de Soliman, oeuvre de Sinan qui parait bien modeste au pied de la mosquée de Süleymaniye qui l'écrase de son imposante silhouette, et même discrète par rapport à sa voisine, la Nouvelle Mosquée.

![]()

![]() PONT DE GALATA ET AUTRES PONTS

PONT DE GALATA ET AUTRES PONTS

Nous sommes là à un point névralgique, proche des bazars, de la Nouvelle Mosquée (importante sur le plan religieux), de la gare, des embarcadères, des banques et du passage traditionnel vers l'autre rive de la Corne d'Or. On est confronté ici à un flot de véhicules en tous genres et à une marée humaine.

Un

tout premier pont avait existé au temps de l'empereur Justinien au VIe s.

Au milieu du XIXe s.,

la sultane-mère Bezmialem (mère du sultan Abdülmecit) fit édifier

entre

Eminönü et Karaköy (Galata) un pont

dont le projet avait été conçu par le sultan Beyazit II

dès le XVe s. mais jamais réalisé. Il occupait la place

du pont actuel mais n'eut qu'une existence éphémère (18 années).

Abdülaziz fit construire en 1863 un nouveau pont plus grand que celui de

la sultane-mère, plus en amont sur la Corne d'Or, là où se

trouve l’actuel pont d’Unkapani ou Atatürk (Hayrat Köprüsü

devenu Atatürk Köprüsü en 1939).

Une

quinzaine d'années plus tard une société anglaise fut chargée

de bâtir un autre pont, flottant celui-ci, à l'emplacement de l'actuel

pont de Galata. Il fut remplacé par un quatrième pont en 1910-12,

allemand cette fois et à deux niveaux: le pont supérieur pour les

véhicules et le pont inférieur pour les cafés, restaurants

et marchands de fruits et servant également d'embarcadère. Il fut

détruit par un incendie en 1992.

Son successeur est donc l'actuel

pont de Galata (Galata Köprüsü), bâti en 1994,

et qui a reconduit le principe des deux niveaux. C'est un pont de 490 m de long,

dont la partie centrale du tablier est à bascule sur 80 m. Afin d'éviter

la fréquence de cette manoeuvre, les bateaux de promenade qui passent sous

son tablier sont démâtés ou plus exactement sont dépourvus

des superstructures habituelles.

Avec 42 mètres de large, il offre

trois voies de circulation et une voie piétonne dans chaque sens et l'on

a pu aménager récemment une voie pour le tramway. Les très

larges parties piétonnes longent les parapets qui sont accaparés

par les pêcheurs à la ligne. Evitez donc de vous faire accrocher

par un hameçon!

![]()

Le

niveau inférieur, mis en service en 2003, est consacré aux bars

et restaurants mais franchement c'est là que l'on peut trouver le pire

en matière de racolage et de mauvais rapport qualité/prix comme

nous aurons l'occasion de le constater un soir (au retour de notre échappée

dans le quartier d'Üsküdar)...

| ||

Plus loin, au-delà des remparts de Théodose, le pont de la Corne

d'Or (Haliç Köprüsü) relie les périphériques

de part et d'autre de la Corne d'Or depuis 1996.

En position intermédiaire

un autre pont devrait voir le jour afin de relier les lignes de métro de

part et d'autre.

|

Pour

certains, le mot "Galata" a pour origine le terme italien calata

qui signifie "pentu" et s'appliquant bien à ce quartier construit

sur la pente d'une colline. Plus

sûrement on peut aussi évoquer le fait que pour les Grecs, Galat

désignait le peuple celte des Galates, autrement dit une peuplade venue

de Gaule, qui s'établit ici pendant la période hellénistique

pour s'installer ensuite en Anatolie. Les fameux Galates chapitrés ou plutôt

"épîtrés" par l'apôtre Paul... |

Au-delà

du Pont de Galata, au nord, sur la rive gauche de la Corne d'Or se dresse la colline

de Beyoglu dont les premières pentes correspondent au quartier de Galata

et la partie supérieure à celui de Pera.

C'est la ville occidentale

face à la ville orientale.

Quand les Paléologues récupèrent leur capitale

occupée par les Croisés depuis 1261 et par les Vénitiens

depuis 1204, ils eurent besoin, pour faire face à la toute puissante Sérénissime,

de l’aide de son ennemi héréditaire, la République de

Gênes. Cette alliance aboutit à une première concession accordée

aux Génois pour bâtir une cité sur l’autre rive de la

Corne d’Or. La Tour de Galata que nous allons bientôt évoqué

est un témoignage du système de défense alors mis en place.

La relative autonomie se maintint en partie après la conquête

de Constantinople par les Ottomans en 1453. Les Génois n’ayant pas

combattu et ayant livré les clefs de la ville de Galata à l’ennemi

signent un acte de reddition qui garantit non seulement leurs personnes et leurs

biens, mais leur donne aussi le droit de conserver leurs églises et leur

accorde une quasi autonomie.. Une autonomie plus formelle fut rétablie

avec les "capitulations" (au sens de "traités"

ou de "conventions") conclues au milieu du XVIe s. avec le sultan

Soliman le Magnifique, capitulations qui octroyaient aux ressortissants des pays

européens des droits particuliers (tribunaux, prisons) ainsi qu'aux nombreux

Juifs établis dans ce quartier. Ceci explique la présence de nombreuses

églises et synagogues dans ce quartier.

C'est une sorte de ghetto latin

où s'installent les ambassades chrétiennes (seul l’Empereur

germanique pourrait prétendre à l’égalité avec

le sultan et avait le privilège d'être logé à Constantinople).

Ici, on boit le vin à volonté dans les tavernes grecques. C’est

là aussi que se fait le commerce avec l’Occident. Les Levantins de

Galata sont des courtiers, les intermédiaires privilégiés

de l’Europe et Galata cesse d’être un ghetto pour devenir le cœur

économique de la ville. Au XIXe s. Galata aura sa rue des banques

en même temps que la première municipalité de l’empire.

Une

belle mixité sociale, culturelle et cultuelle qui s'est malheureusement

perdue au fil du XXe siècle...

Nous

plongeons dans le tourbillon de la place du secteur de Karaköy, un noeud

stratégique pour la circulation au débouché du pont et croisement

avec le second axe important de Galata, parallèle au rivage qui va de la

porte de l’Arsenal à la porte de Tophane (fonderie de canons). Autour

se dressent de grands immeubles cossus, souvent sièges de banques.

Pour notre part, nous partons à l'assaut de la colline en empruntant un

réseau de petites rues et des escaliers qui ne sont pas sans nous rappeler

ceux de la Butte de Montmartre.

![]()

![]() Enfin

nous débouchons sur la place où se dresse la Tour de Galata.

Enfin

nous débouchons sur la place où se dresse la Tour de Galata.

| ||

L'antique

tour "Castellion ton Galatou" du VIe s. est l'une des plus anciennes

tours du monde.

Elle aurait été construite en bois pour servir

de phare sous le règne de l'empereur byzantin Anastase Oilozus en 527 après

J-C. Mais petit problème de chronologie car l'empereur Anastase Ier

selon d'autres sources serait mort en 518, son successeur Justin Ier serait

mort à son tour en 527 et en 528 c'est son fils adoptif, le célèbre

empereur Justinien Ier qui règne alors...

Quoi qu'il en soit,

les Génois rebâtirent une tour de maçonnerie en 1348, tour

rebaptisée "Tour du Christ". Après la conquête de

la ville en 1453 et ayant perdu ses deux derniers étages, les Ottomans

la transformèrent en prison et en tour de guet et elle fut restaurée

en 1510. En 1794 la partie supérieure fut reconstruite, renforcée

par des arcs de pierre et couverte d'un toit conique en bois recouvert de plaques

de plomb. C'était le plus haut édifice de la ville. La tour a été

restaurée entre 1964 et 1967.

Au XVIIe siècle (ou peut aussi

lire XVIIIe !), aurait eu lieu ici un exploit légendaire avec le premier

homme volant, Hezarfen Ahmet Çelebi, qui en s’élançant

de la tour de Galata avec des ailes qu’il avait fabriquées aurait

réussit à traverser le Bosphore pour atterrir sur une place à

Üsküdar, du côté asiatique. Le sultan Murat IV l'aurait

récompensé en le couvrant d’or puis, méfiant, exiler

à Alger. Scientifiquement, il semble que ce genre d'exploit soit impossible

même avec la technologie d'aujourd'hui.

Dans

les années 1960, la structure intérieure d'origine qui était

en bois fut remplacée par une structure en béton et équipée

de deux ascenseurs qui conduisent à l'avant-dernier niveau. Il en coûte

12YTL pour les emprunter.

La tour haute de 35 mètres, avec ses neuf

étages et son toit, culmine à près de 67 mètres au-dessus

de la mer (près de 52 m au niveau de la terrasse d'observation). La tour

a un diamètre d'environ 16,50 mètres à la base pour un diamètre

intérieur de 9 mètres de diamètre. Ses murs ont 3,75 mètres

d'épaisseur à la base.

Les étages supérieurs (septième

et huitième) percés de 14 fenêtres sont occupés par

un bar, un restaurant et une discothèque.

La visite vaut essentiellement

pour la vue à 360° sur la ville. Donc ne se justifie que par

beau temps clair. Vue sur le Bosphore et les gros "autobus de mer" de

la compagnie IDO (Istaubul Denis Otobüsleri), la Mer de Marmara, la Corne

d'Or, Topkapi, Sainte Sophie, la Mosquée Bleue, la Mosquée de Soliman...

| ||

| ||

Nous poursuivons vers le nord, vers le coeur du quartier de Péra.

En

1461, après sa défaite face au sultan Mehmed II, l'héritier

du trône de l'empire byzantin

dissident de Trébizonde

(en dissidence depuis 1204) fut exilé dans ce quartier de Péra d'où

son nom turc Beyoglu qui signifie "fils du bey".

| ||

![]() Peu

avant d'arriver au début de la rue Istiklal, station haute du funiculaire

de Tünel et point de départ du vieux tramway, nous passons dans une

rue bordée de boutiques d'instruments de musique traditionnels et modernes,

des magasins de disques puis devant l'ancien Monastère des Mevlevi

de la secte des Derviches Tourneurs, secte interdite par Atatürk en 1924,

devenu un musée de la poésie classique. C'est un quartier bohème.

Peu

avant d'arriver au début de la rue Istiklal, station haute du funiculaire

de Tünel et point de départ du vieux tramway, nous passons dans une

rue bordée de boutiques d'instruments de musique traditionnels et modernes,

des magasins de disques puis devant l'ancien Monastère des Mevlevi

de la secte des Derviches Tourneurs, secte interdite par Atatürk en 1924,

devenu un musée de la poésie classique. C'est un quartier bohème.

Depuis

les années 1950, on a assisté une “fuite” du centre de

Galata vers

Péra (Beyoglu), et ensuite au-delà de la place du Taksim.

C'est l'une des parties les plus importantes du centre historique d'Istanbul et

la plus vivante, cernée sur trois côtés par les quartiers

modernes.

Le quartier de Péra était au début du XXe s. la fierté de la ville. Ambassades, prestigieuses écoles, immeubles bourgeois, théâtres, cinémas, restaurants et tavernes, c’est ici que la bonne société stambouliote vivait et sortait, dans se qu'on voulait voir comme le “Paris oriental”. Mais la Révolution turque mit fin non seulement aux privilèges des étrangers et des minoritaires, mais aussi au rôle de capitale qu’exerçait Istanbul jusqu’en 1923 (les ambassades étant rabaissées au rôle de consulats).

Dans

les années 30 une première vague d’habitants quitta ce quartier

pour s’établir dans de nouvelles surfaces urbanisées au nord.

Puis les émeutes de septembre 1955 précipiteront le départ

en masse des Grecs suite au pogrom dont ils ont ffait l'objet à la suite

à une fausse rumeur selon laquelle des Grecs auraient détruit la

maison du père de la République, Atatürk, à Thessalonique.

Une partie des habitants a continué de partir vers les nouveaux quartiers

périphériques au cours des années 1960-70, favorisant le

délabrement du quartier. Cependant depuis les années 1990, un travail

de rénovation urbaine a été entrepris favorisant le classement

des immeubles tandis que l'ancienne Grand’Rue de Péra (Istiklal

Caddesi), sorte de "Champs-Elysées" stambouliotes, reliant

la place du Tünel à celle du Taksim a été transformée

en voie piétonne et n'y circule que l'ancien tramway (nostaljik tram).

Une population un peu mondaine se donne rendez-vous dans ce quartier "Années

Folles" et s'y mêlent lycéens, étudiants et touristes.![]()

![]()

![]() Sur la rue Istiklal, il

est bien agréable de déambuler au

milieu des badauds. De nombreux étals forains vendent des marrons ou plus

précisément de grosse châtaignes grillées (kestane,

c'est étonnant au printemps), d'autres des sucreries. Les immeubles plus

ou moins cossus, plus ou moins ravalés, abritent des banques, assurances

et société diverses mais aussi des boutiques: pharmacies (eczane),

salons de thé, marchands de fruits et légumes, de glaces et confiseurs

(loukoms, bakalavas...) et pâtissiers (énormes gâteaux colorés

et à la crème!)...

Sur la rue Istiklal, il

est bien agréable de déambuler au

milieu des badauds. De nombreux étals forains vendent des marrons ou plus

précisément de grosse châtaignes grillées (kestane,

c'est étonnant au printemps), d'autres des sucreries. Les immeubles plus

ou moins cossus, plus ou moins ravalés, abritent des banques, assurances

et société diverses mais aussi des boutiques: pharmacies (eczane),

salons de thé, marchands de fruits et légumes, de glaces et confiseurs

(loukoms, bakalavas...) et pâtissiers (énormes gâteaux colorés

et à la crème!)...

Après être passés devant le Consulat de Russie, nous prenons sur notre gauche une rue perpendiculaire (Orhan Adlin Apaydin) puis le rue Mesrutiyet ce qui nous permet de passer près du fameux hôtel Pera Palas qui date de 1896 et associé au mythe le L'Orient Express a reçu des hôtes de marque comme Agatha Christie, Greta Garbo, Joséphine Baker, Mata Hari ou Sarah Bernhardt... Puis c'est l'ancien Hôtel Bristol devenu Musée de Pera.

Nous revenons sur Istiklal. D'un côté nous jetons un oeil (extérieur) vers l'église catholique St Antoine de Padoue (kilise Aziz Antuan Padova) et, au fond d'une petite rue de l'autre côté, vers une église que nous ne saurons identifier.

Les

restaurants se densifient et nous arrivons au coeur du quartier, là où

la rue change de direction, le secteur de Galatasaray. Galatasaray se situe

au cœur du vieux Péra, à mi-distance de la place du Tünel

et de celle de Taksim. Ce quartier commerçant est habité par des

Stambouliotes d'origines arméno-catholique, grecque, musulmane et russe.

Dans ce lieu particulièrement animé passent chaque jour environ

1,2 million de personnes et le double les week-ends.

Ce secteur a été

reconstruit dans un style Art Nouveau à la suite d'un grand incendie survenu

en 1871, avec une demi-douzaine de passages urbains, à la mode de Paris.

Ce nom fait penser à la célèbre équipe de football.

Nous passons devant les grilles monumentales du lycée francophone de

Galatasaray, lycée réputé qui pendant des années

forma l'élite turque. Cet ancien lycée impérial fondé

en 1868 permet à quelque 1500 enfants de diplomates et de la bourgeoisie

de suivre toutes leurs études, du primaire à l’université,

en français.![]()

Petit

détour dans le réseau de ruelles et de passages constituant le Marché

de Galatasaray, dit marché aux poissons, très réputé

pour ses produits (poissons mais aussi viandes, fromages, pâtisseries...).

On peut s'attendre à ce qu'il soit couvert mais il n'en est rien depuis

sa rénovation réalisée en 2005-2006 a supprimé le

toit.

Coup d'oeil dans le Passage d’Europe (AvrupaPasaji)

aussi appelé Passage des Miroirs avec ses magasins d’antiquités

et ses bijouteries qui ont remplacé les merciers après la rénovation

d'après les années 1990. C'est l’un des plus beaux passages

dans le Marché aux Poissons (Balik Pazari), le marché coloré

du quartier. Il s’agit d’une copie du passage Choiseul à Paris.

Les chapiteaux corinthiens sont surmontés de 12 statues en bronze. Un pont

permet l’accès d’une galerie à l’autre, à

l’étage.

Quant au Passage de Péra ou des Fleurs

(Pera Pasaji ou Çiçek Pasaji), en forme de L, il fut

créé après l’incendie de Péra en 1871 (ou 1976?),

sur les ruines du Théâtre Naum (détruit par un ioncendie en

1870), par un architecte français (?) selon les uns et local (Kleanthis

Zannos ou Cleanthe Zanno) selon d'autres pour le compte du banquier grec Christaki

(ou Hristaki) Zografos... Il tire son nom du Café aux Fleurs qui se trouvait

à l'arrière du passage. Le marché aux fleurs qui s'y tenait

fut déplacé vers le Bazar Egyptien dans les années 1930.

A la suite d'un écroulement en 1982, deux étages furent supprimés.

Restauré dans les années 1980-90 à la faveur de l'essor touristique,

il regroupe maintenant des restaurants et cafés (meyhanes) chers

et racoleurs dans un somptueux décor. Trop cher. Dans la rotonde située

à l'articulation des deux allées du passage, on peut voir aux fenêtres

des étages des portraits photographiques eb noir et blanc, d'il y a un

siècle, en trompe-l'oeil...

Le Passage aux Fleurs débouche sur la Rue Sahne et le Marché aux

Poissons.

Tout près

de là, nous nous rabattrons sur la ruelle Nevizade Sokak,

où l'on trouve une vingtaine de meyhane, des restaurants qui proposent

les fameux mézzés. Dommage que dans notre prospection sur les menus affichés

sur la rue on subisse autant de racolage. Il faut faire semblant d’être

sourd.

![]()

Revenus sur Istiklal, nous passons devant le Consulat de France et nous ne tarderons pas à rejoindre la vaste place Taksim, l'ancien Champs de Mars, dont le centre est occupé par le Monument à la Gloire de la République (Cumhuriyet Aniti) du sculpteur italien Pietro Canonica (1928), et noeud important pour les transports en commun (métro, tramway nostalgique, funiculaire rejoignant le tramway à Besiktas). La place Taksim tire son nom du réservoir historique ottoman "maksem" (XVIIIe s.)

Le dernier jour de notre séjour, nous reviendrons dans ce quartier pour "un dîner copieusement arrosé" (!) dans un petit restaurant très bon marché, le Marmara Cafe, rue Büyük Parmakkapi (6 Katip Mustafa Çelebi Mh.).

Menu ISTANBUL