|

| |||

|

| |||

|

![]() Arrivée à Colombo

de bon matin (4h, il fait 25°).

Arrivée à Colombo

de bon matin (4h, il fait 25°).

Accueil

par Sina à l'aéroport situé à Negombo, à 37 km

au nord de Colombo.

Fatigués

mais avec une petite faim car il n'est pas prévu de petit-déjeuner.

Quelques

mots sur les petits plaisirs culinaires et gustatifs des Cinghalais... Ils consomment

beaucoup de thé préparé dans des sortes d'échoppes

ou d'officines à thé, les thay caday. Le mudalali

(le bistrotier local) y prépare un thé corsé mais coupé

de lait (en poudre) et copieusement sucré (trois cuillerées). Le

tout mis dans un shaker est vigoureusement touillé avec la cuiller... Une

autre façon de faire qu'en Inde. Mais ce n'est pas le genre de thé

que boivent les Occidentaux.

S'ils ont un petit creux, les Cinghalais vont

en profiter pour déguster une crêpe au lait de coco, des nids de

pâte de riz fourrés de mélasse, (sirop brun tiré de

la canne à sucre), des chaussons aux légumes épicés

ou des croquettes de lentilles pimentées...

![]() Départ pour Sigiriya (120 km),

sachant que le réseau routier de Ceylan ne permet guère de faire

des moyennes supérieures à 40 km/h...

Départ pour Sigiriya (120 km),

sachant que le réseau routier de Ceylan ne permet guère de faire

des moyennes supérieures à 40 km/h...

Le jour se lève

vers 6h30, lorsque nous quittons Colombo qu'il a fallu traverser car si l'aéroport

est bien au nord de la ville, il faut quand même redescendre vers Colombo

d'où partent les grands axes. Sortis de la ville, nous allons vers le nord-est.

Nous cotoyons les gens se rendant à leur travail (c'est samedi) et

sommes surpris de voir les motocyclistes porter un casque. Quant aux "équipages

familiaux motocyclistes" de 4 ou 5 personnes comme on peut le voir en Thaïlande

ou en Inde, ici ils sont plutôt rares.

Paysage

de cocoteraies (l'île en compte 416 000 ou 260 000 ha ???).

De la fleur, on tire un nectar qui sert de boisson, une sorte de vin, le toddy.

En le chauffant, on obtient un sirop épais. Fermenté et distillé,

on obtient un alcool, l'arrak (différent de l'arrak anisé

du Proche Orient). Bien sûr, la noix de coco permet d'obtenir le lait de

coco et sa pulpe râpée est largement utilisée dans la cuisine.

Après dessiccation de la pulpe, on peut en tirer de l'huile de coprah (alimentation,

savons...). Les fibres imputrescibles de la coque sont utilisées pour faire

des cordages, des balais ou des nattes. Quant au feuillage tressé, il sert

à couvrir les maisons tandis que du tronc on tire du bois de charpente...

Beaucoup

de circulation, plus mécanique qu'en Inde du sud. Beaucoup de véhicules

de marques indiennes Tata, Ashok Leyland (mais ces derniers assemblés au

Sri Lanka). Des véhicules des marques japonaises et coréennes (Toyota,

Nissan, Mazda, Usuzu) et même un camion Renault.

Sans oublier les omniprésents

et pétaradants auto-rickshaws ou tuck-tucks Bajaj, importés d'Inde.

Les pneumatiques sont aussi indiens (Birla Tires) mais le plus souvent bien usagés

et rechapés. Des marques de produits pétroliers que l'on n'est plus

habitués à voir chez nous (Caltex). Singer et Solex ( pompes à

eau) bénéficient d'une seconde vie en se réincarnant ici...

Paysage de cocoteraies et aussi paysage de rizières bien vertes,

ponctué de grosses collines rocheuses. Pour défendre les rizières

contre les prédateurs, de place en place, des cabanes de guet sont perchées

dans des arbres au milieu des parcelles. Le riz sera mûr dans quelques semaines.

Ici, on fait 2 récoltes, parfois 3, dans l'année. Le plus souvent

le riz est semé à la volée (sans repiquage) et son cycle

végétatif dure de 3 à 4 mois. On cultive une dizaine de variétés

de riz dans le pays.

Après la récolte, afin de faciliter la conservation,

le riz est étuvé et séché par les entreprises de conditionnement.

Les

scieries artisanales

sont nombreuses et utilisent un bois plus banal, souvent le cocotier pour en tirer

des éléments de charpente. Aussi des briqueteries familiales car

une partie des demeures sont construites en brique (tout comme de nombreux anciens

monuments, on le verra par la suite) et couvertes en tuiles (mécaniques

et plus traditionnellement de petites tuiles de forme ronde ou canal, genre tuiles

"romaines" ).

Premiers

signes du bouddhisme, religion majoritaire du pays: lieux cultuels avec des stupas

blancs en forme de cloches, bannières et drapeaux aux 5 couleurs du bouddhisme

(bleu, jaune, rouge, blanc et safran), temples villageois avec des statues du

Bouddha (assis ou debout) et aussi quelques modestes temples hindous.

Premiers

autres signes moins enchanteurs qui rappellent le terrorisme régnant dans

ce beau pays: les fréquents barrages dressés par l'armée

mais que notre autocar de touriste franchit allègrement.

Avant

1970, l'armée du pays se réduisait à 12000 hommes alors qu'actuellement,

elle en compte plus de 100000. C'est une armée de métier dans laquelle

on recrute des femmes comme on pourra souvent le voir en passant les barrages

routiers.

En

raison du terrorisme, notre circuit ne remonte pas jusqu'à la première

capitale, Anurâdhapura,

inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO dès 1982

![]() .

.

|

|

C'est aussi l'heure de la toilette sur les berges des rivières, lacs et dans les canaux pour les hommes torse nu avec leur sarong et pous les femmes en sari. L'heure de la lessive est passée car le linge et les vêtements sont mis à sécher au grand air, souvent disposés sur des haies et arbustes.

Des

constructions en voie d'achèvement sont confiées à la garde

d'épouvantails sensés chasser les mauvais esprits ou, plus exactement,

les empêcher de s'y installer...

Enfin,

SIGIRIYA se signale de loin par son imposant rocher émergeant de la forêt.

A

l'approche du site, la forêt a fait

l'objet de reboisement avec des essences précieuses: teck, palissandre,

acajou, ébène...

Les quelques maisons que l'on aperçoit au bord de la route, le plus souvent

ne payent guère de mine: petites, de facture sommaire, couvertes de tôles

plus ou moins rouillées...

D'autres

sont bâties selon un système du pan de bois avec remplissage en pisé

(et enduit de pisé sur le tout) et couverte de feuilles de cocotier tressées.

SIGIRIYA *** (voir plus loin les visites du jour 3)![]() Déjeuner à l'hôtel.

Déjeuner à l'hôtel.

Après l'installation dans

les bungalows dispersés dans un parc paysager tropical habité par

toutes sortes d'oiseaux colorés et bruyants (coucous, hérons des

rizières, martins-pêcheurs, aigrettes, perroquets...) et aussi par

des macaques, petits écureuils, tortues et varans...

Visite de la

ferme de l'hôtel.

Jardins aux légumes extraordinaires (gousse

de haricot de 50 cm). Plantation de goyaviers (l'arbuste pousse jusqu'à

6 m de haut et vit 5 ans).

Passage par la porcherie (porcs noirs et porcs-tomates

(!) à peau rouge) et par le poulailler.

|

|

![]() Visite du village en char à boeufs.

Visite du village en char à boeufs.

Ridicule et éclair (un quart d'heure)... Les 7 ou 8 touristes qui hissés

sur la charrette ont l'air de malfaiteurs conduits au supplice tandis que les

rares locaux les observent avec un air goguenard du pas de leur porte. Et en guise

de village, quelques misérables boutiques surgies là par les seuls

effets du tourisme. Une petite ondée sert de prétexte au charretier

pour interrompre prématurément sa prestation... que nous reprenons

derechef, mais cette fois à pied et sans accompagnateur...

Nous

en profitons pour jeter un coup d'oeil dans un atelier de sculpteur où

l'on peut voir nos premiers masques d'exorcisme (très colorés

et plutôt effrayants avec leurs yeux proéminents et leur denture

peu engageante), puis dans une boutique qui vend des tissus

et vêtements teints, ou plus exactement devrait-on dire, peints selon une

technique originale, le batik, dont on reparlera.

![]() Dîner et prise de contact avec la bière Lion

et musiciens au répertoire ...tahitien!

Dîner et prise de contact avec la bière Lion

et musiciens au répertoire ...tahitien!

![]() Nuit à l'hôtel. Eclairage

un peu à éclipses dans cette région plutôt perdue...

Nuit à l'hôtel. Eclairage

un peu à éclipses dans cette région plutôt perdue...

Le

Sri Lanka, comme l'Inde voisine, en raison de sa géologie, ne dispose pas

de ressources pétrolières. Environ 80% de l'électricité

est d'origine hydraulique.

Il y aurait toutefois des possibilités de

ressources off-shore, au nord-est de l'île, dans le prolongement de gisements

sous-marins indonésiens. La Norvège (qui jouait les Messieurs bons

offices jusque il y a peu dans la guerre civile) participe à la prospection

mais la Chine pointe aussi le bout de son nez. Ce pourrait aussi être un

grand malheur pour ce petit pays en guerre civile car cela pourrait exacerber

le projet indépendantiste tamoul.

![]() Petit déjeuner.

Découverte d'une spécialité du pays, une sorte de yaourt

ou de fromage blanc fait à partir de lait de bufflesse et qui se déguste

avec du sirop de palme ou avec du miel. Les plus téméraires peuvent

aussi l'agrémenter avec de l'oignon ou du piment!

Petit déjeuner.

Découverte d'une spécialité du pays, une sorte de yaourt

ou de fromage blanc fait à partir de lait de bufflesse et qui se déguste

avec du sirop de palme ou avec du miel. Les plus téméraires peuvent

aussi l'agrémenter avec de l'oignon ou du piment!

![]() Départ vers l'est en direction de

Polonnaruwa (environ 65 km dont 13 en forêt).

Départ vers l'est en direction de

Polonnaruwa (environ 65 km dont 13 en forêt).

Au bord de

la route, divers aperçus de la vie locale: une petite école toute

violette et ouverte aux quatre vents, une moissonneuse-batteuse se déplaçant

sur la route (ce sera la seule que l'on verra), quelques chargements de sacs (de

riz?), panneaux de propagande, baignade et lessive dans les rivières...

Arrêt dans un atelier de sculpture sur bois précieux: Bouddha, divinités

hindoue, masques d'exorcisme...

|

Plus

récent, le Mahavamsa (ou Généalogie de la Grande Dynastie),

récit du mythe cinghalais date du VIe s. dont le cadre de départ

est le Bengale, au nord de l'Inde. Des prédictions annoncèrent lors

de la naissance de la princesse Suppa Devi que son destin serait de s'unir à

un lion (rien que ça!). Evidemment le destin devait se réaliser

et pour cela elle échappa à la vigilance de son père et fut

enlevée par un lion dont elle eut un fils, Sinha Bahu, et une fille, Sinha

Valli. Anuradhapura

fut fondée au milieu de Ve s. av. J-C et devint bouddhiste deux siècles

plus tard. Elle fut abandonnée au VIIe s.

|

POLONNARUWA

***

Polonnaruwa

était un haut lieu du bouddhisme (l'une des 16 étapes que l'on prête

au Bouddha en terre de Lanka). Au IVe s., le moine chinois Fuxian relatait

qu'un complexe monastique y accueillait 10 000 moines (importance attestée

par l'archéologie)...

Le site archéologique de

Polonnaruwa qui

a été reconquis sur la jungle (comme Anuradhapura) est inscrit au

Patrimoine Mondial de l'UNESCO

![]() depuis 1982.

depuis 1982.

Du

début de notre ère jusqu'au XIIe s., les Cinghalais créèrent

quelque 80 000 retenues d'eau complétées par 1000 km de

canaux d'irrigation. le lac Parakrama Samudra qui couvre 2400 ha fut créé

à l'apogée de cette civilisation de l'eau et juste avant son brusque

déclin. Il s'agissait d'améliorer la fertilité des sols dans

les zones où étaient établies les capitales (Anudhapura antérieurement

puis Polonnaruwa) soumises à l'alternance des saisons sèches et

humides.

Toute cette organisation exceptionnelle fut laissée à

l'abandon et les lacs devinrent des marécages paludéens... jusqu'à

ce qu'au XXes. on se soucie de les remettre en état.

Après la destruction d'Anuradhapura par les Cholas du sud de l'Inde

en 933, ceux-ci firent de Polonnaruwa leur capitale car elle était plus

accessible à leurs bateaux en empruntant le fleuve Mahaweli Ganga.

Des

monuments ont conservé l'influence de l'architecture hindoue de l'Inde

méridionale.

Les

Cingalais s'en emparèrent au XIe s. et elle devint leur capitale.

Ils affirmèrent leur puissance en développant un style de statuaire

bouddhique colossale.

Le

roi Parakrama Bahu fut

à l'origine du grand lac (réservoir

Parakrama

Samudra) qu'il fit

réaliser grâce à une digue de 12ou 13 km de long et

grâce à des canaux l'alimentant, ce qui permit de réunir trois

anciens petits lacs.

Elle connut son

apogée aux XIe-XIIe s. avant d'être abandonnée à

la suite d'une nouvelle invasion tamoule et envahie par la jungle.

Belles et nombreuses ruines de palais, dagobas, temples et bassins...

Les dagobas (leur

forme rappelle celle du bol à riz retourrné des moines mendiants)

sont les véritables emblèmes de l'architecture bouddhique

(souvent connus sous le terme générique de stupas).

Ce

sont des reliquaires en forme de cloches construits en briques recouvertes d'un

stuc (sorte de crépi blanc). Ils sont couronnés par "la maison

des dieux", karmita, elle-même surmontée par un toit

symbolique, chattra.

Inspiré

des tumulus, le modèle adopté au IIIe s. était celui

d'un dôme recouvert d'un enduit (stuc) posé sur une triple terrasse

en gradin et surmonté d'un tabernacle. Par la suite, les construction se

sont sophistiquées en perdant une partie de leur forme originelle.

Les fidèles en

font le tour dans le sens des aiguilles d'une montre (sens positif) et déposent

des offrandes sur les tables à fleurs, autels situés au niveau des

porches s'ouvrant en direction des quatre points cardinaux.

Ces

temples sont inspirés des stupas indiens. A l'origine, il s'agit de reliquaires

destinés à accueillir des restes du corps du Bouddha voire ...d'une

empreinte de ses pas!

![]() La

visite commence par le Musée Archéologique, l'un des plus

beaux du pays, donnant une excellente présentation du site et les explications

techniques nécessaires pour comprendre à quoi correspondent les

vestiges de ce site exceptionnel.

La

visite commence par le Musée Archéologique, l'un des plus

beaux du pays, donnant une excellente présentation du site et les explications

techniques nécessaires pour comprendre à quoi correspondent les

vestiges de ce site exceptionnel.

L'enceinte extérieure de la citadelle

mesurait 6 km de long, s'élevait jusqu'à 11 mètres et

était percée de 14 portes. Le site fut pillé et détruit

lors d'une grande invasion tamoule au début du XIIIe s. .

Nous

avons quasiment le site pour nous seuls.

|

|

![]() Dans

la citadelle, visite des ruines du Palais royal du roi

Parakrama Bahu (1153-1186). Il comportait 6 étages (il reste des vestiges

des deux premiers niveaux) et comptait paraît-il quelque 1000 pièces.

Des poteaux de bois noyés dans le maçonnerie servaient à

supporter la charge des étages supérieurs. La construction était

recouverte de stuc dont il subsiste quelques traces.

Dans

la citadelle, visite des ruines du Palais royal du roi

Parakrama Bahu (1153-1186). Il comportait 6 étages (il reste des vestiges

des deux premiers niveaux) et comptait paraît-il quelque 1000 pièces.

Des poteaux de bois noyés dans le maçonnerie servaient à

supporter la charge des étages supérieurs. La construction était

recouverte de stuc dont il subsiste quelques traces.

|

|

Ruines de la Salle du Conseil dont le rebord de la terrasse est orné de trois frises: éléphants, lions et nains (comme dans les temples hindous de l'Inde voisine).

|

|

Ruines du Hatadage. Vaste sanctuaire (38x27 m). L'escalier à deux volées est précédé d'une pierre de lune. Il portait un étage où était abritée la Dent du Bouddha.

|

|

Ruines

du Vatadage (littéralement "maison des reliques"), l'un

des plus anciens édifices du site et témoin d'un style d'architecture

religieuse particulière au Sri Lanka.

Il se présente sous

forme d'une plate-forme circulaire à deux niveaux. On y accède par

des escaliers placés aux quatre points cardinaux. Le dagoba central était

protégé par un toit conique qui reposait sur les murs et piliers

périphériques.

|

|

Ruines de l'Atadage, premier temple dédié à la Dent de Bouddha, avec des éléments récupérés à Anuradhapura. Il comportait un étage en bois.

|

|

Ruines du Satmahal Prasada. Stupa de style khmer (XIIe s.).

|

|

Le Gal Pota ou "Livre de pierre". Cette énorme dalle (8,20x1,20x1,00 m soit environ 30 tonnes) provenant d'une carrière située à 90 km est gravée de textes.

Le sites comporte de nombreux autres vestiges: Bain du Prince, des vestiges de temples hindous (notamment des temples de Shiva en raison des épouses royales d'origine tamoule), d'anciennes échoppes, des centaines de vestiges d'édifices monastiques s'étendant au nord de la Citadelle, ce complexe ayant encoire hébergé jusqu'à 3 000 moines au XIIe s....

![]() En

remontant le site vers le nord, nous passons au pied du Rankot Vihara (fin

du XIIe s.), avec ses 60m de haut, c'est le plus grand dagoba du site. Puis

nous franchissons la porte nord pour pénétrer dans le complexe monastique

(hôpital, cellules...).

En

remontant le site vers le nord, nous passons au pied du Rankot Vihara (fin

du XIIe s.), avec ses 60m de haut, c'est le plus grand dagoba du site. Puis

nous franchissons la porte nord pour pénétrer dans le complexe monastique

(hôpital, cellules...).

|

|

Ruines du Lankatilaka**, dans un décor d'inspiration indienne (colonnes, frises). Ses murs de 4 m d'épaisseur s'élévent encore à 17 m mais une voûte disparue culminait à 30 m. Cette "maison de l'image" abrite un grand Bouddha fait de brique et de stuc, très dégradé. Il se dresse face à une salle hypostyle.

|

|

Le Kiri Vihara. Ce dagoba bien conservé était originellement peint à la chaux.

|

|

Toilettes "à la turque" du monastère de Pollonnaruwa...

![]() Visite du Kalu

Gal Vihara*** ou "monastère de pierre noire".

C'est une partie d'un autre ensemble monastique fondé toujours par Parakrama

Bahu au XIIe s. De splendides et gigantesques statues monolithiques de Bouddha,

taillées dans le gneiss sont protégées par un inesthétique

auvent. Mais sans protection, quel aspect auraient-elles (verdâtre?).

Visite du Kalu

Gal Vihara*** ou "monastère de pierre noire".

C'est une partie d'un autre ensemble monastique fondé toujours par Parakrama

Bahu au XIIe s. De splendides et gigantesques statues monolithiques de Bouddha,

taillées dans le gneiss sont protégées par un inesthétique

auvent. Mais sans protection, quel aspect auraient-elles (verdâtre?).

On

peut y admirer quatre statues du

XIIe s sculptées à même

le roc de la falaise et en parfait état.

A

l'origine les statues étaient peintes. On y admire

un Bouddha assis auréolé de 5 m, un Bouddha**

de 11 m et surtout un impressionnant Bouddha*** de 14 m, couché

pour l'éternité. Ce Bouddha dans la position de la "grande

extinction",

la tête reposant sur un oreiller,

dégage une grande sérénité. Les plis de la robe sont

parfaits. D'après les spécialistes, bien des siècles après,

on retrouve là l'influence de la plastique hellénistique (exportée

en Inde du nord par Alexandre au IIIe s. av. J-C). Face à ce Bouddha

couché, se dresse un ficus, un arbre Bô, enrubanné de drapeaux

de prières et au pied duquel sont déposées des offrandes.

Nous quittons le site à l'heure où les écolières rentrent déjeuner, tout comme les paysans agglutinés dans la carriole d'un motoculteur transformé en véhicule de transport en commun.

![]() Déjeuner à base de curries divers (viandes, poissons

et surtout légumes).

Déjeuner à base de curries divers (viandes, poissons

et surtout légumes).

![]() Retour à

Sigiriya

(80 km environ).

Des maisons de factures très diverses, modernes (un crépis bien

vert qui se fond dans l'environnement!), maisons traditionnelles plus ou moins

dénaturées par l'adjonction de parties neuves avec des grandes fenêtres

ou des toit en tôles métalliques ou en amiante-ciment (l'utilisation

de ce matériau nocif pour la santé se poursuit toujours dans ce

pays), ces dernières étant parfois dissimulées sous des tuiles

canal...

Retour à

Sigiriya

(80 km environ).

Des maisons de factures très diverses, modernes (un crépis bien

vert qui se fond dans l'environnement!), maisons traditionnelles plus ou moins

dénaturées par l'adjonction de parties neuves avec des grandes fenêtres

ou des toit en tôles métalliques ou en amiante-ciment (l'utilisation

de ce matériau nocif pour la santé se poursuit toujours dans ce

pays), ces dernières étant parfois dissimulées sous des tuiles

canal...

Le

trajet n'en finit pas.

Première cause: la route est en voie d'élargissement

mais si les chantiers sont commencés un peu partout, ils ne sont finis

nulle part! De nombreuses femmes cantonnières ou terrassières s'y

affèrent.

Seconde cause: les nombreux barrages de l'armée qui

ponctuent le trajet. Notre autocar de tourisme passe évidemment les chicanes

sans subir de contrôle ce qui n'est pas le cas des bus locaux qui sont fouillés

et dont les passagers doivent descendre pour se présenter à un poste

de contrôle d'identité.

|

|

![]() En milieu d'après-midi,

nous faisons étape chez une famille afin de visiter une

maison traditionnelle. La base des murs,

à l'extérieur, et le sol sont recouverts d'un mélange de

terre et de bouse (pour éloigner les parasites). Les murs sont faits d'un

colombage servant d'armature, un clayonnage

en bois de cocotier, et de pisé (20% des habitations du pays seraient encore

construites selon ces techniques). Cela n'est pas sans rappeler les techniques

des anciennes maisons à pans de bois

d'Occident.

En milieu d'après-midi,

nous faisons étape chez une famille afin de visiter une

maison traditionnelle. La base des murs,

à l'extérieur, et le sol sont recouverts d'un mélange de

terre et de bouse (pour éloigner les parasites). Les murs sont faits d'un

colombage servant d'armature, un clayonnage

en bois de cocotier, et de pisé (20% des habitations du pays seraient encore

construites selon ces techniques). Cela n'est pas sans rappeler les techniques

des anciennes maisons à pans de bois

d'Occident.

Sur une charpente de bambou, le toit est un tressage de feuilles

de cocotier qui doit être renouvelé au bout de 18 mois.

Le plan

est simple, un rectangle divisé en quatre pièces sensiblement égales,

sans fenêtres. Côté façade, une porte conduit à

une première pièce, sorte de vestibules et pièce de réception

où se trouve un petit autel. Une porte à droite ouvre sur une première

chambre et une autre porte, au fond, donne sur la seconde chambre. Il faut y pénétrer

pour passer, à gauche, une autre porte qui mène à la cuisine

très enfumée mais qui donne sur l'extérieur par une porte

située à l'arrière. Mais la modernité est quand même

là car il y a l'électricité.

Je

n'ai pas posé la question de savoir combien de personnes vivaient sous

ce toit. Probablement une demi-douzaine.

La

visite a été complétée par des démonstrations

de la maîtresse de maison. Décorticage du riz à l'aide d'un

mortier et d'un pilon harmonieusement et alternativement lancé d'une main

puis de l'autre. Pour compléter, vannage du riz décortiqué

pour en retirer la balle (une autre technique qui ne nous est pas présentée

consiste à se réhausser en se plaçant sur un sorte de trépied

afin d'avoir plus de hauteur et de profiter ainsi d'un plus fort courant d'air

pour séparer la balle).

Les grains de riz brisés servent à

préparer des potages et ils peuvent être réduits en farine

pour la préparation des galettes, crêpes et pâtes srilankaises.

Démonstration également de préparation de la sauce de piment

(écrasé).

SIGIRIYA

***

Retour au rocher... l'ascension des quelque 800

marches se fera donc dans la chaleur de fin d'après-midi. Une bonne heure

de montée en perspective... et un site

pour nous seuls (ce n'était pas le cas la veille car du village on voyait

un groupe de moines au sommet).

Le site de Sigiriya est inscrit au Patrimoine

Mondial de l'UNESCO

![]() depuis 1982.

depuis 1982.

![]() Visite de la

forteresse du Lion, ce nom évoque l'ancêtre mythique des souverains

de l'île (Sinhala,

Fils de Lion).

Visite de la

forteresse du Lion, ce nom évoque l'ancêtre mythique des souverains

de l'île (Sinhala,

Fils de Lion).

Le "château

céleste" fondé au Ve s. par le roi parricide Kassyapa

(il fit emmurer vivant son propre père pour s'emparer du trône car

il craignait d'en être écarté au profit de son demi-frère,

dans la mesure où il était né d'une mère non noble)

qui déplaça la capitale depuis Anuradhapura sans doute pour fuir

ses remords et se mettre à l'abri de représailles. Cette forteresse

est édifiée autour d'un monolithique massif de pierre rouge qui

domine la jungle de 200 m. (ou 140? ou 370?). Ce roi mégalomane

qui avait fait appel aux plus grands artistes de son temps, voulait disposer d'une

citadelle inexpugnable... Pourtant il fut chassé du trône (en fait,

vaincu, il se suicida) par son demi-frère revenu d'Inde avec une armée,

18 années après le début de son règne (477 à

495).

Le site fut abandonné et le palais fut détruit un siècle

plus tard.![]() A

la base du rocher, direction plein ouest, après

avoir franchi des douves et anciennes fortifications de brique, nous pénétrons

dans les jardins.

A

la base du rocher, direction plein ouest, après

avoir franchi des douves et anciennes fortifications de brique, nous pénétrons

dans les jardins.

Dans une ordonnance à

la française, nous traversons une succession de jardins remis en

état: jardin miniature, jardin d'eau, jardin de la fontaine où s'élevaient

des pavillons et palais. Il faut se

débarrasser de sherpas et faux-guides particulièrement collants...

Le

cheminement s'élève pour entrer dans la citadelle sur les premières

pentes de laquelle sont suspendus des jardin de rocaille

qui étaient occupés une bonne partie par un monastère. Sous

le surplomb des gros rochers, formant de sortes de grottes, s'adossaient des constructions

(on voit les entailles où se logeaient les pièces de charpente)

dont la façade était constituées de poteaux et de murs de

brique. Une encoche en larmier ceinturait le haut des blocs afin d'empêcher

le ruissellement dans le creux des rochers. On discerne encore des traces d'écritures

et de fresques. Après la mort du prince, cette partie du site fut occupée

par des ermites.

Après une arche naturelle, le cheminement devient

plus aérien. Pour arriver aux grottes situées à mi-hauteur,,

il faut emprunter un étroit escalier métallique en colimaçon

accroché à la falaise. L'effort joint à la chaleur qui rayonne

de la falaise surchauffée nous fait transpirer abondamment.

![]() A

mi-hauteur, sur la face ouest du rocher, profitant de la meilleure lumière,

celle de fin de journée (flash interdit), découverte des fresques

aussi célèbres que mystérieuses des 12 "Demoiselles

de Sigiriya" ou "Demoiselles des Nuages", âgées

de 15 siècles. Selon la tradition, il y en aurait eu 550 à l'origine

et ces figures auraient comme enveloppé la paroi du rocher. Elles

furent redécouvertes par les Anglais en 1831.

A

mi-hauteur, sur la face ouest du rocher, profitant de la meilleure lumière,

celle de fin de journée (flash interdit), découverte des fresques

aussi célèbres que mystérieuses des 12 "Demoiselles

de Sigiriya" ou "Demoiselles des Nuages", âgées

de 15 siècles. Selon la tradition, il y en aurait eu 550 à l'origine

et ces figures auraient comme enveloppé la paroi du rocher. Elles

furent redécouvertes par les Anglais en 1831.

Kassyapa,

prince fou était sans doute aussi un esthète...

La beauté

(impudique pour les puritains) et le mystérieux sourire de ces personnages

mi-déesses, mi-princesses, ne se sont pas altérés en 15 siècles.

Accompagnées de servantes (à la peau foncée), elles

portent des offrandes en se dirigeant toutes dans la même direction, celle

du temple bouddhiste voisin. De la fresque d'origine, ne subsistent qu'une douzaine

de demoiselles représentées avec des couleurs appliquées

sur une base d'huile et de colle.

|

|

|

|

Il

faut reprendre un escalier pour redescendre un peu et atteindre le passage en

balcon ménagé derrière le parapet du "miroir".

Ce parapet a servi de support à des graffitis laissés par des "touristes"

des VIII-IXe s. exprimant leur admiration pour la beauté des demoiselles...

Bref

moment pour souffler sur la terrasse du Lion, située sur le côté

nord du rocher. De l'avant du corps de lion qui devait être représenté

couché et était construit en brique et stuc, ne subsistent que les

pattes.

L'accès à la terrasse du sommet se fait par un escalier qui débute entre ces pattes. Cet accès rebute certains d'entre nous... La succession de volées d'escaliers métallique voisine avec les anciennes marches taillées à même le rocher.

![]() Arrivés

au sommet du rocher, les

courageux sont récompensés par une vue imprenable*** sur

le paysage de forêts verdoyantes qui s'offre depuis le sommet sur les environs

(le Pic d'Erawalagala au sud) et sur les jardins et tout cela avec la fabuleuse

lumière d'un soleil couchant.

Arrivés

au sommet du rocher, les

courageux sont récompensés par une vue imprenable*** sur

le paysage de forêts verdoyantes qui s'offre depuis le sommet sur les environs

(le Pic d'Erawalagala au sud) et sur les jardins et tout cela avec la fabuleuse

lumière d'un soleil couchant.

Au sommet du rocher, le roi fou avait construit un palais de 15000 m² (le roi y entretenait 500 concubines!) dont les murs étaient paraît-il habillés de miroirs afin que les nuages et le ciel s'y reflètent. Il n'en subsiste que des fondations et un bassin.

Désormais, ce sont des macaques un peu agressifs qui habitent le site.

Il reste à redescendre dans la lumière du crépuscule, à passer près d'un charmeur de serpents (cobra et python), à profiter de la descente qui les met mieux en valeur pour redonner un coup d'oeil sur le rocher de la salle d'audience (avec un trône de 5 m de largeur) puis à l'énorme rocher en forme de cobra près duquel on passe.

![]() Dîner. Ce soir un autre groupe de musiciens

nous offre un répertoire ...mexicain!

Dîner. Ce soir un autre groupe de musiciens

nous offre un répertoire ...mexicain!

![]() Nuit à l'hôtel.

Nuit à l'hôtel.

![]() En

raison des risques terroristes, notre circuit ne nous conduit pas à Anurâdhapura,

la plus ancienne des villes royales de l'île dont les ruines sont enfouies

dans une végétation luxuriante.

En

raison des risques terroristes, notre circuit ne nous conduit pas à Anurâdhapura,

la plus ancienne des villes royales de l'île dont les ruines sont enfouies

dans une végétation luxuriante.

![]() Départ pour Aukana (45 km environ).

Au menu du spectacle qui se présente au long du trajet: le bain d'un éléphant,

une fête villageoise avec une dizaine d'attelages de boeufs sur des charrettes

(nous n'en verrons jamais autant pendant tout le voyage) décorées

de ballons de baudruche de toutes les couleurs, des rizières avec des cabanes

de guet perchées...

Départ pour Aukana (45 km environ).

Au menu du spectacle qui se présente au long du trajet: le bain d'un éléphant,

une fête villageoise avec une dizaine d'attelages de boeufs sur des charrettes

(nous n'en verrons jamais autant pendant tout le voyage) décorées

de ballons de baudruche de toutes les couleurs, des rizières avec des cabanes

de guet perchées...

![]() A propos de rizières, Sina nous propose une petite balade dans les rizières.

Le riz est bien vert mais bien en épis. Il reste de l'eau dans les rigoles

principales et un héron des rizières est là pour pêcher

sa pitance. Une très longue couleuvre se repose ou digère quelque

rongeur à l'ombre d'arbrisseaux.

A propos de rizières, Sina nous propose une petite balade dans les rizières.

Le riz est bien vert mais bien en épis. Il reste de l'eau dans les rigoles

principales et un héron des rizières est là pour pêcher

sa pitance. Une très longue couleuvre se repose ou digère quelque

rongeur à l'ombre d'arbrisseaux.

Dans

ce pays on compte 89 sortes de serpents ! Certains sont des auxiliaires des paysans

tout comme le sont les mangoustes (petits mammifères carnivores) qui protègent

les cultures contre les rongeurs.

Le pays compte

près d'un million (ou un demi-million ???) d'hectares de rizières

qui lui permettent d'assurer son autosuffisance depuis 2002. La culture occupe

le terrain de 3 à 4 mois et une culture de haricots est souvent intercalée

entre deux cultures de riz. De temps à autre, afin de réduire les

dommages dus aux insectes, les paysans font pousser une sorte de marguerite sauvage

qui produit du pyrèthre, un insecticide naturel. Le rendement est de l'ordre

de 40 quintaux par hectare. De grandes fêtes villageoises sont organisées

en mars, après la principale récolte. La culture est désormais

largement mécanisée (tracteurs, motoculteurs).

Les rizières

appartiennent à l'Etat qui gère et entretient les retenues d'eau

et les canaux d'irrigation. Une surface d'un hectare est mise gratuitement à

la disposition de chaque famille (dans ce pays, les grandes propriété

privées sont celles des temples, des cocoteraies et des plantations). Des

bornes jaunes aux marques de l'Etat sont visibles au bord du sentier.

AVUKANA ** (prononcer Aukana)

C'est l'un des quelque

cent villages voisins du réservoir Kala Wewa construit au Ve s.

(restauré au XIIe s. puis laissé à l'abandon par la

suite puis de nouveau remis en service depuis le XIXe s.). Sur deux kilomètres,

nous empruntons la digue au bout de laquelle une statue a été érigée

en l'honneur du roi Dhatusena auquel on doit la création de ce lac de 50 000 ha,

il y a 2500 ans!

![]() Peu de moines résident sur le site qui est d'ailleurs peu fréquenté.

Au bas du site, des petits dagobas commémorent la mémoire d'anciens

abbés. Pour la visite, il faut se déchausser.

Peu de moines résident sur le site qui est d'ailleurs peu fréquenté.

Au bas du site, des petits dagobas commémorent la mémoire d'anciens

abbés. Pour la visite, il faut se déchausser.

|

|

|

La

religion bouddhiste a un tel rôle symbolique que de manière formelle

le pouvoir temporel est placé à un niveau inférieur (dans

une assemblée, un moine occupe une position plus élevée qu'un

dirigeant politique du pays). Il est vrai que ce pays revendique trois visites

éffectuées jadis par le Bouddha lui-même, venu par voie des

airs (!) honorer 16 lieux de ce pays... Des

ermitages sont aussi présents dans les forêts et il est possible

d'y admirer une forme d'art minimalistes des jardins qui n'est pas sans faire

penser au zen japonais (héritier de la secte bouddhiste chinoise

chan) .

|

Magnifique et immense Bouddha monolithique debout, de 12 m de hauteur (14 ou 15 ? avec le socle) taillé directement dans le roc. Tourné vers l'est, on le dit "mangeur de soleil"! Si ce n'est la plus haute statue ancienne de Bouddha au Sri Lanka, c'est la plus belle tant par l'attitude que par les traits et les plis parfaits de sa robe (drapé dit "mouillé").

Cette

colossale statue de Bouddha en geste de bénédiction dont on dit

qu'elle se nourrit du soleil, porte son regard en direction du réservoir.

Selon la tradition (mythique), la sculpture aurait été réalisée

à la demande du roi Dhatusena au Ves. av. J-C. mais selon certains, elle

serait en fait datée entre

le VIe et le VIIIe s. Elle était abritée alors par un sanctuaire

(vestiges de fondations).

Ce chef d'oeuvre de l'art cingalais est la statue

la mieux préservée de l'île.

Un

arbre bô avec ses drapeaux de prière et un dagoba

moderne formant chapelle et au décor peint très kitsch complètent

le site.

D'énormes ossements qui traînent dans un coin nous intriguent,

il s'agit de ceux d'un pachyderme.

![]() Départ pour Dambulla (20 km environ).

Départ pour Dambulla (20 km environ).

DAMBULLA *

|

|

C'est dans cette petite

ville, centre géographique de l'île, que le roi du pays, chassé

d'Anuradhapura lors d'une invasion tamoule, trouva refuge au Ier s. av. J - C

et lui conféra un caractère religieux.

Plus concrètement,

cette bourgade est un vrai centre de la vie locale.

Avant de déjeuner nous profitons d'un arrêt d'une demi heure pour arpenter la rue principale à l'heure où le commerce est en pleine activité. C'est l'occasion de constater la présence d'ONG (japonaise).

Les visiteurs les plus flémards s'arrêteront au niveau du village

où ont été édifiés un dagoba moderne doré

et surtout une immense et sévère Bouddha de béton également

bien doré, surmontant le très kitsch "Golden Temple",

une sorte de supermarché religieux à façade en forme de lion!

Cette réalisation remonte à 1997.

C'est

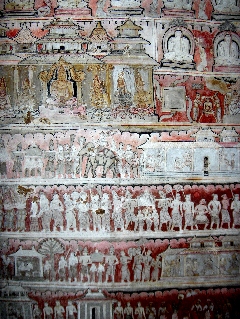

le plus grand des sanctuaires rupestres de Sri Lanka. Le roi Vattagamani chassé

d' Anuradhapura y avait trouvé temporairement refuge au Ier s. av.

J - C, face aux envahisseurs tamouls. Témoignage de sa reconnaissance

et de la prodigalité

de princes du XIIIe et du XVIIIe s., les

cinq grottes sont devenues un somptueux sanctuaire bouddhiste décoré

de fresques remarquables et de statues colorées, un véritable trésor.

Le

site est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO

![]() depuis 1991.

depuis 1991.

Les

grottes creusées à mi-hauteur dans un énorme bloc de granit

sont perchées à 160 m au-dessus de la plaine (de la terrasse

on aperçoit le rocher de Sigiriya) et s'étendent sur 2100 m²

et comportent 157 statues.

L'accès au site nécessite donc de

gravir quelques centaines de marches et de grimper quelques sentiers aménagés

sur de gros rochers.

Peu de visiteurs et des pélerins eu nombreux...

|

|

![]() Rocher aux 5 temples ou grottes-monastères abritant 150 statues

(ou 155 ou seulement 112 selon certaines sources???) de Bouddha et de

bodhisattvas.

Rocher aux 5 temples ou grottes-monastères abritant 150 statues

(ou 155 ou seulement 112 selon certaines sources???) de Bouddha et de

bodhisattvas.

Elles remontent à de époques très diverses allant du Ier siècles avant J-C au XIXe s. et se présentent au visiteur dans cet ordre.

Pour

la visite, il faut se déchausser et une tenue décente est exigée

(épaules nues et shorts sont bannis).

La grotte du Roi Divin Deva Raja Vihara (dite grotte n°1) abrite un beau Bouddha couché datant du Ier siècle av.J-C, monolithe de 14 m de long taillé dans le granit. La peinture décorant la plantes des pied est originale. Les fresques du XVIIIe s. sont abîmées. L'étroitesse de la grotte rend la prise de photo très difficile.

Dans

la Grotte des Grands Rois Maharajalena ou Maharaja Vihara (dite grotte

n°2), la plus vaste (53x23 m), on peut admirer une cinquantaines de statues

anciennes de Bouddha et de quelques bodhisattvas. On y voit encore un immense

Bouddha couché (15 m). Autre statue de Bouddha assis, protégé

sous le capuchon de trois cobras déployés au-dessus de sa tête

(les superstitions populaires font que le nombre de cobras est toujours impair,

généralement de 1 à 7). Au XIIe s., les statues étaient

recouvertes d'or (on en voit quelques traces). On peut également y voir

les statues en bois des dieux hindous Vishnu et Saman !

Il faut aussi admirer

les parois et le plafond (à 7 m de haut) recouverts de superbes fresques

murales consistant en motifs géométriques, petites effigies du Bouddha

par centaines et en scènes relatant la vie de Bouddha. Elles datent du

XVIIIe s. et sont abîmées.

La Grotte Maha Alut Vihara (dite grotte n°3), est moins vaste et plus basse de plafond que la seconde. Encore beaucoup de fresques de la même époque (la décoration originelle du XIIe s. a pratiquement disparu) et de statues dont un grand Bouddha couché monolithique.

Les

deux autres grottes aménagées plus tardivement sont d'un moindre

intérêt. Leurs peintures sont assez mal restaurées (début

du XXe s.) et malgré cette restauration récente sont passablement

dégradées.

![]() Retour à Sigiriya (20 km environ)

et, pour ceux qui ont demandé à Sina de l'organiser, promenade à

dos d'éléphants (de 4 à 6 personnes par nacelle).

Retour à Sigiriya (20 km environ)

et, pour ceux qui ont demandé à Sina de l'organiser, promenade à

dos d'éléphants (de 4 à 6 personnes par nacelle).

![]() Dîner

Dîner

![]() Nuit à

l'hôtel.

Nuit à

l'hôtel.