Col des nuages (1),

Hué

(citadelle, cité) (2),

Rivière des Parfums (3)

et

Tombeaux des empereurs (4) | | |

|

| | |

ET

LES NOM DE PERSONNES ?

autre similitude avec la Chine...

Il n’y a que 140 noms de famille en usage au Vietnam (d'autres

sources disent 300 mais cela reste quand même minime).

En fait, plus que

de marquer l’appartenance à une lignée, ils marquent un lien à un ancien souverain

du pays pour la trentaine de noms vraiment vietnamiens: Dinh, Ly, Lê, Tran,

Ngyuen (ces derniers sont les plus récents et les plus nombreux)…

Les

autres sont d’origine chinoise, cambodgienne ou d’ethnies minoritaires.

Le nom complet d'une personne comporte généralement trois parties.

En premier le nom patronymiques (ho).

Il est suivi du nom intercalaire ou nom-tampon (tên dêm) utilisé seulement

dans les documents officiels. Vient enfin le nom propre

servant de prénom (tên) qui est porteur de sens dans la langue courante.

Les noms des femmes évoquent souvent des fleurs (par ex. "Lan" signifie

"Orchidée", "Phuong" signifie "Flamboyant"...). Contrairement

à l'usage dominant chez nous, ici l'énonciation de l'identité se fait sous la

forme "nom+prénom".

Et on appelle les gens par leur prénom précédé de la

civilité appropriée ("Mademoiselle Orchidée").

|

|

|

|

| Dans

la région de Hoi An - Danang... |

Pour gagner HUÉ,

il faut remonter vers le nord, en repassant à Danang puis emprunter la pittoresque

route du Col des Nuages dont le parcours longe souvent l'unique voie ferrée

qui relie Saigon à Hanoi (legs des Français) à la vitesse moyenne de 36km/h (!,

selon la gamme de train emprunté, la durée du trajet varie de 68 à 30 heures...).

Notre bus lui aussi peine sur cet itinéraire en mettant trois heures pour

parcourir les 110 km séparant Danang de Hué!

Nous revoyons les

nombreux ateliers de sculpteurs de statues de Bouddha, de gardiens grimaçants

et d'animaux fantastiques (dragons et autres licornes) ainsi que des marbriers

qui taillent des stèles ou des tombeaux. Il est vrai que nous sommes tout près

des fameuses Montagnes de Marbre d'où est tirée la matière première.

En

Cochinchine, autrement dit au sud Vietnam, on était dans l'aire d'influence du

bouddhisme Hinayana

dit du " Petit Véhicule", proche de l’une

des plus anciennes écoles bouddhiques, l'école Theravada ("la

voie des anciens") diffusé à partir de Ceylan dans l'Asie

du sud-est. Les morts y sont incinérés.

En revanche à partir

d'ici, c'est-à-dire de l'Annam, autrement dit au nord du Vietnam,

le bouddhisme est celui du "Grand Véhicule" (ou Mahayana).

Cette école est apparue dès le IVe s. av. J-C. et s'est diffusée

à partir de la Chine. Ici, le rite funéraire est celui de l'inhumation

et même de la double inhumation (dont on reparlera).

Dans la campagne s'étendent des zones de cultures inondées (riz, liseron d'eau)

et de maraîchage alors que du coté de Dannang, des Vietnamiens tirent une senne

sur le rivage mais la pêche est médiocre.

C'est aussi l'occasion d'observer de plus près le style des nouvelles maisons

vietnamiennes en parpaing, brique ou béton. Cette nouvelle architecture

se répand dans tout le pays, du Mékong au Tonkin.

Seule l'emprise au

sol reste traditionnelle, c'est-à-dire conditionnée par l'étroitesse du parcellaire

donnant sur la rue, souvent moins de 5 m (comme dans les rizières).

Autrefois, lorsque les gens en avaient les moyens, ils étendaient

leur maison en profondeur (vers l'arrière). Aujourd'hui, ils construisent en hauteur

avec parfois 2 ou 3 étages, ce qui donne aux maisons une allure dégingandée. Les

façades sont parfois tarabiscotées (terrasses et balcons galbés, garde-corps en

inox ou au moins en acier chromé...) et colorées alors que les murs latéraux sont laissés en ciment voire

sont aveugles (puisque le voisin risque de construire à son tour).

Dans les

maisons les plus modestes, l'espace est restreint. La pièce à vivre (salle à manger,

salon) est au rez-de-chaussée et est largement ouverte vers la rue (on y voit

les gens vivre et ils y garent même leur moto!).

Il faut se souvenir que

si les conditions de vie et les techniques de construction ont évolué, la famille

vietnamienne reste constituée de 3 voire 4 générations qui cohabitent.

Les

plus riches achètent parfois la parcelle voisine, ce qui permet d'avoir une maison

de "proportion plus classique" et dont l'organisation doit être plus rationnelle

(disposition des ouvertures...).

Quant aux maisons basses et modestes de

petits paysans, elles voisinent souvent avec une meule de paille de riz de la

récolte précédente, un jardinet bien entretenu et une mare à canards.

|

|

| | Maisons de la région

de Hoi An - Danang. | | | |

|

| | |

|

| Dans de la région

de Hoi An - Danang. |

Cette

région semble moins riche au niveau des moyens de transport. On y voit davantage

de vélos, de vieilles motos, des camions vétustes de style soviétique (marque

IFA) et des engins assez indescriptibles, de même origine, tenant du tracteur

et de la camionnette (avec un moteur monocylindre). Les pompes pour le ravitaillement

en carburant y sont parfaitement assorties. En certains endroits (franchissement

de rivière), la route se rétrécit sur les ponts en ne laissant le passage qu'à

une voie.

Après avoir franchi le modeste col des Nuages (à peine

500 m d'altitude) qui mérite tout à fait son nom, le regard profite de quelques

échappées sur la péninsule de Lan Co au travers des nuages bas. Des ex-votos jalonnent

les virages les plus dangereux en témoignages d'accidents évités ou non (hormis

le style, cela rappelle un autre peuple religieux, celui de Grèce). Pour rester

dans un thème plutôt sinistre, à l'image d'un ciel bien gris, le long de la route

s'égrainent des cimetières traditionnels et des cimetières militaires récents

(guerre du Vietnam). Par

la présence d'églises, parfois modernes, on se rend aussi tout à fait compte que

les catholiques constituent une importante minorité religieuse dans le pays (20%

?).

|

|

| | Ex-voto. | Cimetière

militaire. |

Route du Col des Nuages (en direction de Hué). |

|

| | | | | Une

église moderne. | Cimetière

traditionnel. | | |

|

|

| | |

La ville de HUÉ

n'allait pas faillir à sa réputation! Il y pleut souvent... tellement que même

la literie de notre hôtel, par ailleurs tout à fait correct, en sentait le moisi!

HUÉ, la ville à la couleur violette, symbole de la mélancolie...

La ville est connue par sa position stratégique.

Son choix tardif comme capitale de l'empire vietnamien peut surprendre en raison

d'un climat aussi peu favorable, même si le lieu a la faveur des géomanciens et

astrologues (proximité d'influence yang (montagne) et yin (mer).

Y ont surement contribué des considérations stratégiques: éloignement physique

et symbolique de la menace chinoise, position centrale dans un empire enfin unifié

qui s'étend sur près de 2000 km et rapprochement du fief d'où sont originaires

les princes Ngyuen..

Toujours stratégique au milieu du XXe s. puisque

ville située à 80 km au sud du 17° parallèle qui marquait la limite entre

les deux Vietnam après la partition de 1956 et donc la ligne où se concentrait

les hostilités lors de la guerre avec les Américains.

Lors

de l'offensive du Têt en 1968 (fête du Nouvel An lunaire dont la date varie

selon les années, entre la fin de janvier et la mi-février), les Viets Congs s'étaient

infiltrés dans la ville. A la suite des affrontements terrestres mais surtout

des bombardements, la vieille cité a été gravement endommagée puisque 42 des

67 édifices se trouvant dans le périmètre de la Citadelle ont été détruits.

Il faut préciser que près de 15000 personnes périrent lors de ces évènements.

La ville de Hué créée par les Chinois au IIIe s., devint la

Cité du Royaume des Chams du IVe s. jusqu'à la conquête par le Dai Viet

au XVe s. avec la dynastie des Lê postérieurs. Plus tard, lorsque le Vietnam

fut complètement unifié, elle devint capitale impériale de la dynastie des

Nguyen, de 1802 à 1945, à la place de Thang Long (Hanoi). Cette cité chère

reste au cœur des lettrés vietnamiens.

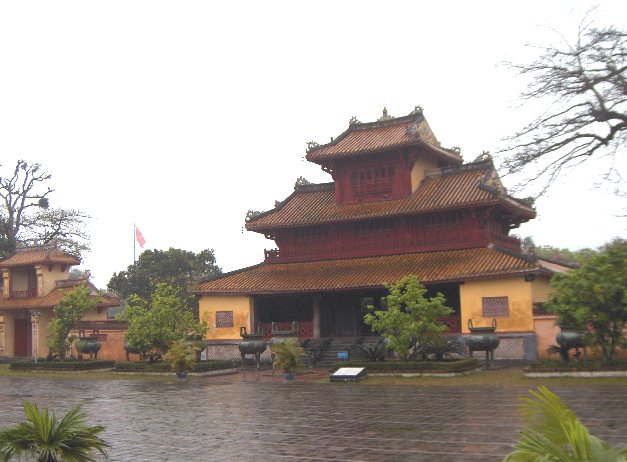

La Citadelle fût construite

entre 1805 et 1832 avec l'aide des Français. Ses fortifications rappellent les

travaux de Vauban. L'enceinte carrée, percée de quatre portes mesure 10 km.

A l'intérieur de la citadelle, la Cité Impériale est construite

sur le modèle des palais impériaux chinois et s'étend sur 530 ha, avec

une succession de pavillons et de cours, allant de plus en plus vers la sphère

privée du sud vers le nord.

Il faut préciser qu'une partie des monuments

"impériaux" de Hué proviennent de l'ancienne Cité Impériale d'Hanoi qui fut

démantelée

au XIXe s. par les souverains de la dynastie des Nguyen lorsqu'ils décidèrent

de déplacer la capitale du pays vers leur terre d'origine.

Les

"petits empereurs vietnamiens" de l'époque coloniale française

ne se sont pas bornés à rebâtir ici leur ancienne cité

de Hanoï mais ils ont voulu s'inspirer de la Chine des Ming avec toutefois

un facteur d'échelle en réduction. On retrouve donc dans la Cité

Impériale et la Cité Interdite de Hué une partie des concepts

de la Cité Interdite de Pékin

Dans la citadelle d'origine

coloniale,

s'élève la Cité Impériale (Hoang Thanh) que protège

une autre enceinte, de couleur jaune (couleur impériale

comme à la cour des Ming et des Qing en Chine)

percée de quatre portes orientées en direction des points cardinaux,

avec un axe majeur sud-nord conformément à la tradition chinoise

du fengshui. La porte principale réservée à l'empereur,

celle du Midi, est surmontée d'un belvédère couvert de tuiles

vernissées jaune (toujours la symbolique impériale). Elle débouche

sur le Pont de la Voie Céleste enjambant la rivière aux Eaux Dorées

(cf. Pékin) que l'on franchit pour arriver sur l'Esplanade des Grandes

Salutations sur laquelle s'élève le Palais de la Paix Suprême

(Dien Thai Hoa),

la salle du trône. Là encore

"copier/coller" avec le Palais de l'Harmonie Suprême de Pékin!

Par

contre, la Cité Pourpre Interdite (Tu Cam Thanh) de Hué, protégée

par une nouvelle enceinte (4m de haut et autant d'épaisseur) est située

au centre de la Cité Impériale

et correspond à la partie la plus privée alors qu'à Pékin,

le tiers nord de la Cité Pourpre

Interdite est réservé

à la partie privée (à laquelle les empereurs chinois accédaient

par la Porte

de la Pureté Céleste).

Ici, les empereurs Ngyuen entraient dans le Cité Pourpre

Interdite (toujours une couleur

impériale comme en Chine) par la porte sud dite Porte de la Grande Résidence.

Déclarée patrimoine historique par l’UNESCO depuis 1993  ,

Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques

700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,

elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques

épargnés ou bien restaurés.

,

Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques

700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,

elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques

épargnés ou bien restaurés.

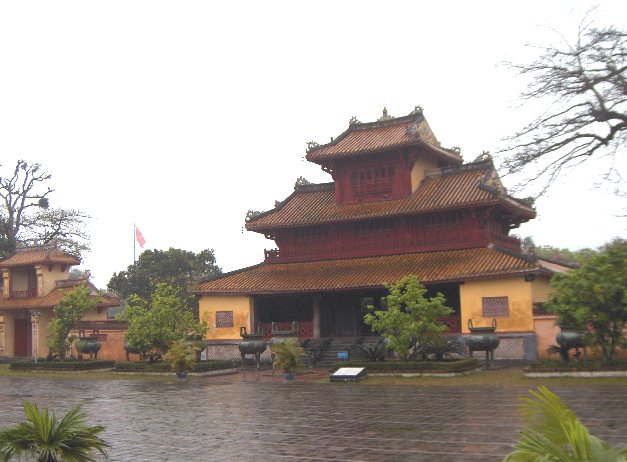

La Tour du Drapeau ou du Chevalier,

bastion qui fait partie du système de défense de la Citadelle est le premier monument

qui s'impose à la vue en venant du sud . Pour entrer dans la Cité Impériale, il

faut donc franchir la porte sud (Ngô Môn) en granit, surmontée du

Belvédère des 5 Phénix d'où l'empereur se montrait à ses sujets. Après les douves,

s'étend l'Esplanade des Grandes Salutations qui précède le Palais de la Paix Suprême

(l'empereur y recevait les diplomates). Cette salle du trône est le seul

édifice qui ne fut pas endommagé lors des bombardements de 1968.

Nous

poursuivons la visite par le Temple dynastique des Nguyen (The Mieu où

l'on vénère 10 des 12 souverains Ngyuen), le Pavillon de la Splendeur (Hien

Lam Cac) devant lequel se dressent neuf urnes dynastiques pesant en moyenne

plus de 2 T (!).

Enfin, s'étendait sur 9 ha la Cité Pourpre

Interdite (Tu Cam Than) où vivaient l'empereur, les concubines et tous

les serviteurs. Il en reste peu de chose à la suite des destructions de 1968 qui

ont particulièrement affecté ce secteur. Nous pouvons cependant

en admirer la porte sud dite de la Grande Résidence (Dai Cung Mon)

ainsi que le Théâtre où se déroule la répétition d'un spectacle. Le rouge

des murs (symbole du feu) et le jaune des tuiles vernissées (symbole de

la terre) sont des couleurs réservées au pouvoir impérial

comme en Chine).

|

|

| | | Tour

du drapeau ou du Chevalier.

| Douves

et porte sud de la Citadelle.

| |

|

|

|

| | Porte sud Ngô Môn de la Cité

Impériale | Pavillon de la Splendeur. | Porte

de la Grande Résidence (Cité Interdite). | Le

théâtre. | | HUÉ:

Citadelle, Cité Impériale et Cité Pourpre Interdite. |

| | |

|

| | |

Le lendemain,

le temps nous est plus favorable puisque la pluie a cédé la place à un temps gris.

La promenade en bateau sur la Rivière des Parfums (Sông Huong)

est très agréable et, au fil de l'eau, permet de capter quelques éléments de la

vie des gens qui vivent du fleuve et sur le fleuve, dans leurs barques et leur

sampans (bateaux non pontés contrairement aux jonques, plus importantes). Nous

les voyons aussi draguer des granulats et sables dont ils chargent leur sampan

ou leur barge à ras bord.

|

| |

| HUÉ,

sur la Rivière des Parfums... |

Le bateau

nous dépose au pied de l'escalier qui monte vers la Pagode de la Vieille Dame

Céleste (Thien Mu comme en chinois "TIAN" pour désigner le "ciel")

édifiée en 1601 par un seigneur Nguyen (maître de l'Annam et de la Cochinchine

et dont les descendants fondront plus tard la dernière dynastie vietnamienne)

et agrandie un siècle plus tard.

Selon la légende, une vieille dame

vêtue d'une tunique rouge et d'un pantalon vert, brandissant une lanterne, était

apparue promettant la prospérité à celui qui construirait une pagode en ce lieu

propice du fait de la convergence de forces bénéfiques (yang=colline et

yin=rivière).

La tour octogonale édifiée en

1844 par l'empereur Thieu Tri est haute de 21 m et comporte 7 niveaux, chacun

symbolisant une réincarnation de Bouddha (ou les 7 années pendant lesquelles il

a cherché à atteindre l'''Eveil''). A proximité se trouve une cloche de 2 T

(mesurant 2 m de haut) que l'on peut entendre jusqu'à 15 km! Elle date

de 1710. Dans l'enceinte du monastère, la Pagode Dai Hung honore 4 Bouddha:

au premier plan, un Bouddha Souriant et à l'arrière-plan Amitabha, Sakayamuni

et Maitreya ...des Bouddha dotés d'auréoles lumineuses sophistiquées à effet

de scintillement (comme nous en avons déjà vu du côté de Mytho).

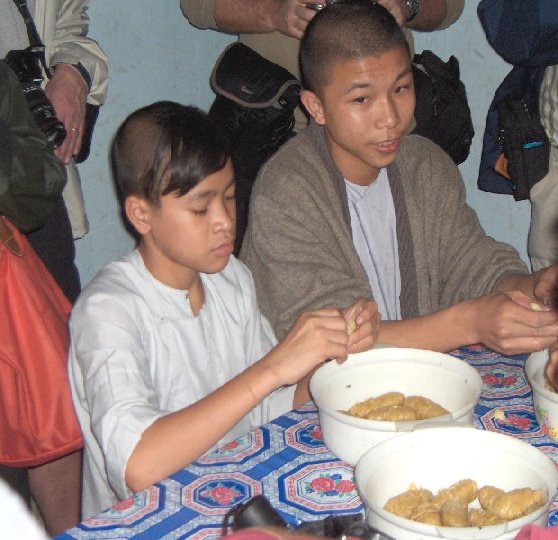

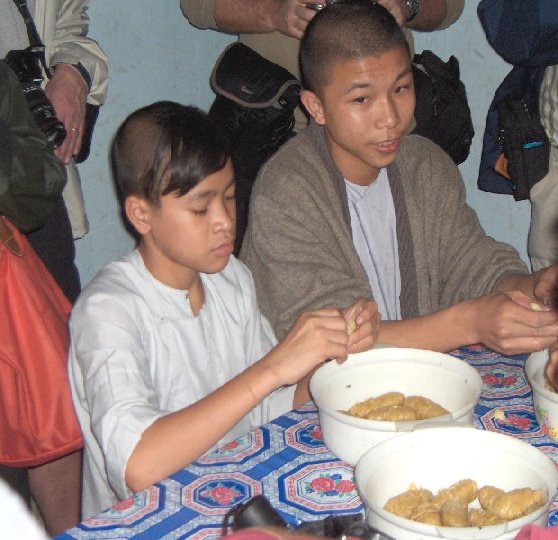

La

visite se poursuit par les locaux conventuels. De jeunes bonzes y préparent des

nems. Plus loin, on peut voir la voiture (Austin) qu'utilisa le bonze Thic

Quang Duc pour se rendre à Saigon où il s'immola par le feu sous les yeux

des reporters de la presse internationale en 1963. Son geste était une forme de

protestation extrême contre les persécutions qu'exerçait Ngô Dinh Diêm,

le président du Sud-Vietnam, catholique et pro-américain, à l'encontre des moines

qu'il soupçonnait d'héberger des rebelles Viet Cong. Après lui, de nombreux autres

bonzes se sacrifièrent de la même manière.

| HUÉ,

la Pagode de la Vieille

Dame Céleste... |

| La tour octogonale à 7 niveaux

(Thap Phuoc Dyen).

| | La cloche

de 2 tonnes.

|

|

|

| | | Voiture

de Thic Quang Duc qui s'immola par le feu en 1963

| | | Les

4 Bouddha de la Pagode Dai Hung.

| Jeunes

bonzes préparant des nems. | (Passez

la souris sur l'image ci-dessus.) | | |

| |

| | |

De retour à Hué, promenade libre dans le marché régional

Dong Ba, situé au bord du fleuve.

Ce marché peu fréquenté

par les touristes est très pittoresque. La proximité de la gare routière permet

aux villageois des environs de s'y rendre facilement. On y trouve viandes, fruits

et légumes (meules de manioc, tofu de soja), articles de quincaillerie, vêtements,

montres et bijoux, fleurs naturelles et artificielles (couronnes mortuaires notamment

sachant que les fleurs naturelles sont préférées car moins souvent volées ...puisqu'elle

ne durent pas).

Les chapeaux coniques qu'on y voit aussi sont considérés

comme les plus beaux du pays. Ce chapeau symbole du Vietnam est réalisé sur une

forme conique avec des feuille de lantanier (sorte de palmier buissonnant) fixées

sur une légère armature faite de lanières tirées de la tige du bambou et disposées

de place en place, en cercles de taille décroissante.

L'après-midi

est consacré à la visite des mausolées et tombeaux de deux empereurs de la dynastie

Nguyen (il serait plus juste de parler de rois car ils s'étaient placés sous

la "protection" de la France voire n'avaient plus de pouvoir dans le cadre de

la colonie d'Indochine).

Ces monuments se trouvent à une dizaine de kilomètres

au sud de Hué dans une région de collines très verdoyantes dont les sous-bois

tapissés de fougères témoignent du climat de la région ...à l'origine d'un vieillissement

accéléré (et dangereux) des monuments.

Le tombeau de Kai Dinh,

12e et avant-dernier souverain Nguyen (règne

de 1916 à 1925), se trouve au village de Chau Chu. La nécropole que les

guides touristiques qualifient de très kitsch a été construite de 1920 à 1931

sur un site de colline en terrasse. Le souverain mort en 1925 avait fait réaliser

en France sa statue en grandeur réelle.

Les constructions sont en béton armé

mais on a peine à le croire tant l'outrage du temps (météo) a appliqué une patine

noirâtre à l'ensemble. Après avoir gravi l'escalier monumental de 148 marches

et franchi la grille, on accède au pavillon octogonal de la Stèle que lui dédia

son fils adoptif, Bao Dai, le dernier "souverain fantoche" vietnamien (lequel

après avoir remis son pouvoir entre les mains du Viet-minh en 1954 fut trahi par

le premier ministre du Sud-Vietnam qui le destitua en 1955. Bao Dai dut s'exiler

en France et il est mort à Paris en 1997. Ce pavillon est au centre de

la Cour d'Honneur gardée par des statues de guerriers et de mandarins (accompagnés

de chevaux et d'éléphants). Puis, après un autre escalier, on arrive au Temple

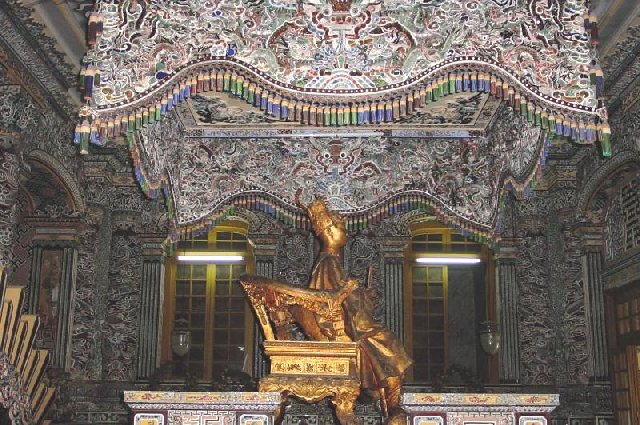

du Culte (Thieu Dinh) qui a subi un ravalement et dont l'intérieur est

décoré de fresques en mosaïque constituées de tesselles de porcelaine et de verre

incrustées dans du ciment. Ce mélange d'influences européennes et orientales,

taoistes et géométriques, est du plus curieux effet...

|

|

|

| HUÉ, tombeau de KHAI

DINH.

| Cour

d'Honneur.

| Temple du culte Thieu

Dinh (extérieur).

| Temple du culte,

sous le dais (en béton),

statue de Khai Dinh sur son trône. | Temple

du culte, fresque en mosaïque.

|

| |

|

| | < | Pavillon de la

stèle érigé par Bao Dai, fils adoptif de Khai Dinh. | |

| |

|

| | |

A quelques kilomètres de là, le site suivant est très différent

et plus ancien. Il s'agit du Mausolée de Tu Duc, 4e

souverain (1848-1883) de la dynastie Nguyen. L'ensemble des constructions ont

été réalisées de 1864 à 1867 (le souverain est mort en 1883) par 3000 ouvriers

(!) sur les plans établis par l’empereur en personne. Lequel empereur se faisait

architecte mais était aussi poète à ses heures puisqu'il a écrit 1500 poèmes.

Ce Mausolée est une sorte de palais plutôt qu'un tombeau (d'ailleurs

Tu Duc ne serait pas inhumé sur le site même mais plutôt dans une pinède voisine

en un endroit inconnu puisqu'il semblerait que les quelques centaines d'ouvriers

qui auraient participé à la construction du tombeau eussent ensuite été exécutés!).

L'ensemble monumental se trouve au milieu d'un parc paysager planté de frangipaniers

et de pins, avec des pavillons d'agrément au bord d'un étang, le Pavillon de la

Modestie (il servit de résidence d'été avant d'être transformé en temple), théâtre...

Ce qui frappe en s'y promenant, c'est la dégradation des pavages extérieurs

et des murets dont les dentelles de brique se désagrègent.

Mais le

souci de conservation des monuments est bien un trait typique de notre culture

occidentale. Dans ces régions, seul le site "consacré" à de l'importance et l'on

remplace le monument vétuste par un nouveau lorsque cela s'avère nécessaire.

|

| | HUÉ, mausolée de

TU DUC. | | | |

|

| | |

Retour à Hué, quelques kilomètres seulement. Atelier forain

de fabrique d'encens et toujours de surprises le long du trajet...

La soirée se termine en beauté par un dîner impérial costumé,

mandarins et mandarines entourant l'empereur et sa première dame...

L'empereur

est parfaitement reconnaissable au centre, avec son habit doré, couleur

impériale comme à la cour de Chine...

Nous sommes accompagnés

par un orchestre de musique traditionnelle comme c'est le cas dans au moins la

moitié des restaurants. On peut apprécier les flutes, percussions diverses, le

luth (dan nguyet), la cithare à 16 cordes (thap luc) et le monocorde

typiquement vietnamien (dan bau).

Quant au repas, ici à Hué comme

à Saigon d'ailleurs, le menu copieux qui comporte en général 7 petits plats est

agrémenté par des présentations sophistiquées où revient toujours le thème de

l'oiseau (sans doute pour compenser les mets de volailles qui sont bannis par

ces temps de grippe aviaire!)... des présentations que nous n'aurons plus dans

le nord.

Au terme de ces deux jours dans la région de

Hué, il faut être clair, malgré le climat humide de la région, malgré les destructions

de monuments dans la Cité de Hué (en lisant les publications sur le sujet, on

s'attend à voir un champ de ruines si ce n'est un champ de bataille) et malgré

la patine accélérée des tombeaux et mausolées des souverains, cette partie du

Vietnam mérite absolument la visite.

Le lendemain matin, lever

à 5 heures pour prendre l'avion qui nous conduira à Hanoi (une heure de vol pour

environ 500 km)...

VIETNAM

![]() ,

Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques

700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,

elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques

épargnés ou bien restaurés.

,

Hué bénéficie d'importants travaux de restauration. Il faut encore éliminer quelques

700 constructions illégales implantées à l'intérieur de la Citadelle. Malgré tout,

elle offre à son visiteur de nombreux monuments d'un grand intérêt historiques

épargnés ou bien restaurés.

![]()