| LES

CASTES et JATIS...

Ce mot est d'origine portugaise (casta="pure").

Du fait de son souci de préserver l'image

de l'Inde et d'une histoire personnelle complexe, Sanjay semble un peu mal à

l'aise pour évoquer ce sujet très controversé...

Le principe des castes découle de

l'ancienne Loi de Manou bien que celle-ci permît une certaine ouverture

(contacts, mariages) mais il a été durci sous l'influence des

brahmanes.

Ceux-ci

n'ont étendu leur influence dans le sud de l'Inde qu'à partir du

Xe s.

Il faut ajouter que le système a encore été exacerbé

par les Britanniques avec leur méthode de "diviser pour régner"...

La notion de castes issue de l'hindouisme (auquel

s'est opposé le bouddhisme) est théoriquement

prohibée par la constitution de 1947 (rédigée

en bonne part par l'intouchable B.R. Ambedkar)

mais elle reste malheureusement solidement ancrée dans les mœurs où

elle est subie sans grandes révoltes.

Le terme

caste recouvre en réalité deux notions différentes.

Issu des mythes anciens, le système des VARNA (signifiant

couleur) en distingue quatre, trois ''pures'' au sommet (ceux nés

de la parole, ceux nés des bras et ceux nés des jambes) et une ''impure''

au bas de l'échelle (ceux nés des pieds).

Généralement

on distingue l'appartenance à telle varna par les noms de famille. Il ne

concerne vraiment que les Hindous.

Vu d'Occident, c'est souvent à cette

seule notion que l'on réduit les mécanismes de ségrégation

sociale particuliers à l'Inde.

Dans

le système des castes, quelque soit la langue, la couleur (et pourrait-on

dire la religion !), on distingue donc quatre varna

- Les Brahmanes

(à l'origine des prêtres mais aujourd'hui on en trouve dans des tas

d'activités). Plus que les autres, ils sont souvent végétariens

car manger du vivant est acte impur.

- Les Kshastriyas (à l'origine

des guerriers et nobles), caste souvent confuse ce qui permet certaines tricheries

(des personnes des castes inférieures s'inventent parfois des ancêtres

Kshastriyas).

Dans le nord de l'Inde, des Rajpoutes et beaucoup

de Shiks se sont rattachés à cette caste.

- Les

Vaisays (commerçants)

- Puis viennent les serviteur ''impurs'',

les Soudras (artisans et paysans), les plus nombreux (52% ?) qui

sont au contact direct de la matière brute (la terre, le bois, les métaux…)

et qui parfois consomment même de la viande de porc. On

distingue encore deux catégories encore inférieures.

L'avant-dernière est constituée par les hors castes, les dalits

dit ''Intouchables'' (les parias).

Représentant 16% de la population,

ils sont placés au plus bas de l'échelle statutaire des castes.

Impurs, ils sont souvent encore méprisés et relégués

aux tâches dégradantes (contact avec les déchets : vidangeurs,

tanneurs… soins du corps : barbiers… et soins aux morts : employés

des crémations…) et en pratique sont écartés de l'accès

aux biens publics. En théorie, leur lente reconnaissance remonte à

la Constitution de 1951 qui doit au juriste Ambedkar qui interdit les discriminations.

A

ceux-ci s'ajoutent enfin les populations tribales qui représentent 8,5%

de la population. L'Etat

a mis en place divers moyens de revalorisation de ces ''autres classes arriérées''

qui se désignent elles-mêmes sous le terme de dalit, les opprimés.

Parmi ces mesures, on trouve la discrimination positive par quotas. A noter qu'un

intouchable a pu accéder à la présidence de la république

en 1997 (K.R. Narayanan).

Mais, moins connues, aux varna se superposent quelques 200

à 300 JATI qui concernent toutes les populations rurales

indiennes, hindoues ou non, y compris dans les tribus. Cette notion emprunte

à celle de confrérie, avec une idée de compétence

ou de mérite.

Lorsqu'il se superpose aux varna, ce système

conduit à des subdivisions supplémentaires dont le critère

n'est pas la notion de pureté mais de richesse terrienne.

Ainsi

des intouchables peuvent appartenir à un jati dominante et des brahmanes

à celle des pauvres.

En général, le mariage est endogame

(au sein de chaque jati) mais une forme de fluidité sociale existe. Par

exemple, une femme d'une jati pauvre et d'une varna élevée peut

épouser un homme d'une jati riche mais de varna inférieure.

Avec la diversification des métiers, l'alphabétisation et l'urbanisation,

on assiste donc à une dilution progressive du système... |

![]()

![]() Avant

de quitter Mysore, nous effectuons une promenade matinale sur le Devaraja,

son marché animé et coloré.

Avant

de quitter Mysore, nous effectuons une promenade matinale sur le Devaraja,

son marché animé et coloré. ![]() Des étals

de fruits à n'en pas finir. A qui les mieux échafaudés? A

qui les plus colorés? Des légumes communs ou plus exotiques ("pieds

d'éléphants" qui entrent dans la composition de potages

un peu gluants). Poudres à teintures vives, fleurs en tous genre. Ici on

trouve les oeillets (d'Inde, évidemment) débités au (kilo)mètre (!)

ou au kilo...

Des étals

de fruits à n'en pas finir. A qui les mieux échafaudés? A

qui les plus colorés? Des légumes communs ou plus exotiques ("pieds

d'éléphants" qui entrent dans la composition de potages

un peu gluants). Poudres à teintures vives, fleurs en tous genre. Ici on

trouve les oeillets (d'Inde, évidemment) débités au (kilo)mètre (!)

ou au kilo... ![]()

![]() Sanjay nous conduit faire une courte excursion à une trentaine de kilomètres

de Mysore pour visiter le Palais

d'été de Tipu Sultan.

Sanjay nous conduit faire une courte excursion à une trentaine de kilomètres

de Mysore pour visiter le Palais

d'été de Tipu Sultan.![]() Bonaparte, lors de sa visite en Egypte,

était disposé à renforcer le contingent français et

à cette fin, il transmit une missive à Tipu Sultan, le Tigre

de Mysore, mais celle-ci, interceptée en Perse, ne lui parvint

jamais.

Bonaparte, lors de sa visite en Egypte,

était disposé à renforcer le contingent français et

à cette fin, il transmit une missive à Tipu Sultan, le Tigre

de Mysore, mais celle-ci, interceptée en Perse, ne lui parvint

jamais. ![]() En revanche, près

de là, le Palais d'été de Tipu Sultan, bien qu'en

bois de teck, a été préservé au milieu d'un vaste

jardin. Le palais est agrémenté de nombreuses fresques relatant

les exploits de Haidar Ali et de Tipu Sultan.

En revanche, près

de là, le Palais d'été de Tipu Sultan, bien qu'en

bois de teck, a été préservé au milieu d'un vaste

jardin. Le palais est agrémenté de nombreuses fresques relatant

les exploits de Haidar Ali et de Tipu Sultan.

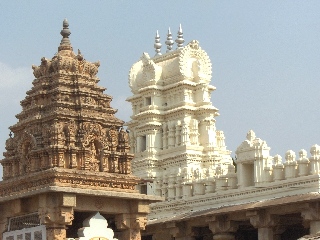

![]() Retour sur Mysore avec aperçus

d'un parc d'attractions, genre château fort européen, tombes musulmanes

en plein champ, flamboyants rouges et jaunes, jacarandas, ancienne construction

coloniale à l'abandon, temple de village, épouvantail (tel qu'on

en voit souvent depuis le début du circuit sur les maisons en cours d'achèvement),

préparatifs d'un char de procession de divinité dans un village...

Retour sur Mysore avec aperçus

d'un parc d'attractions, genre château fort européen, tombes musulmanes

en plein champ, flamboyants rouges et jaunes, jacarandas, ancienne construction

coloniale à l'abandon, temple de village, épouvantail (tel qu'on

en voit souvent depuis le début du circuit sur les maisons en cours d'achèvement),

préparatifs d'un char de procession de divinité dans un village...![]()

![]() RAPPEL A PROPOS DES JAINS

RAPPEL A PROPOS DES JAINS

![]() Notre visite commence par l'un

des temples jains construits dans le village. Devant celui-ci, "stationnent"

des chars de procession.

Notre visite commence par l'un

des temples jains construits dans le village. Devant celui-ci, "stationnent"

des chars de procession.

![]() La seconde étape de notre visite est pour la Statue de Gomasteswara

ou de Bahubali dans le village de Mahamastakabhishekhra.

La seconde étape de notre visite est pour la Statue de Gomasteswara

ou de Bahubali dans le village de Mahamastakabhishekhra.

![]() Puis

nous reprenons la route pour un court trajet vers

Hassan, petite ville de 120 000 habitants...

Puis

nous reprenons la route pour un court trajet vers

Hassan, petite ville de 120 000 habitants...  Nous logeons dans les bungalows du

Hoysal Village Resort, un peu défraîchis

et un peu trop proches de la grande route.

Nous logeons dans les bungalows du

Hoysal Village Resort, un peu défraîchis

et un peu trop proches de la grande route.