Les

monuments se multiplient dans les grands sanctuaires de Grèce, mais également

en Grèce de l'Est, où l'Ionie développe une civilisation brillante, et dans les

colonies. L'art d'Athènes reflète un certain luxe.

Architecture

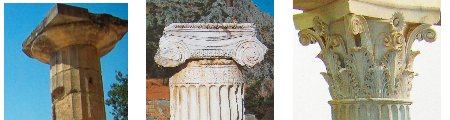

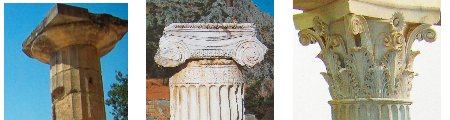

Les temples tendent à être réalisés entièrement en

pierre, y compris les colonnes lesquelles sont représentatives de divers ordres

ou styles architecturaux.

L'ordre dorique, né en Grèce, s'est répandu

partout. La colonne dorique, sans base, se termine par un chapiteau simple fait

d'un élément circulaire évasé, l'échine, et d'une dalle carrée, l'abaque.

Sur les colonnes repose l'entablement, composé dans l'ordre dorique d'une architrave

lisse et d'une frise où alternent des éléments à rainures, les triglyphes,

et des plaques presque carrées, les métopes, d'abord peintes, puis sculptées.

Le fût, légèrement renflé et plus large à la base (forme tronconique), porte

20 cannelures contiguës.

L'ordre ionique s'est épanoui en Grèce de l'Est,

mais s'est diffusé également au-delà, notamment à Athènes, où il par la suite

modifié à l'époque classique avec l'introduction du chapiteau corinthien, à feuilles

d'acanthe, plus décoratif et plus pratique grâce à ses quatre faces semblables.

La colonne ionique a une base formée de moulures variées et un chapiteau

comportant un motif dont les extrémités s'enroulent, formant des volutes sur les

deux faces principales, et sur les autres des cylindres, l'abaque est mince et

décoré. Le fût, aux proportions plus élancées que la colonne dorique, porte 24

cannelures ou plus, séparées par des bandes.

Sur l'architrave ionique, à

trois bandeaux, repose une frise lisse ou ornée d'une décoration en relief continue.

À la puissance et à la rigueur de l'ordre dorique, l'ordre ionique oppose légèreté,

richesse décorative et variété.

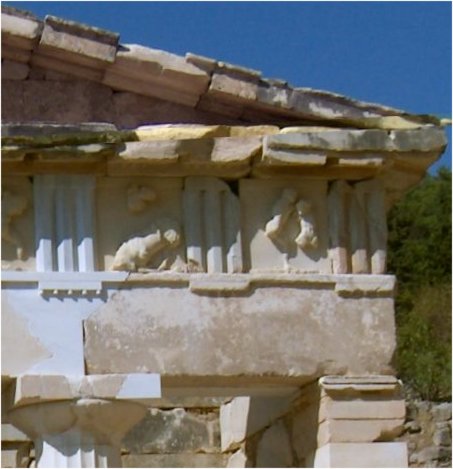

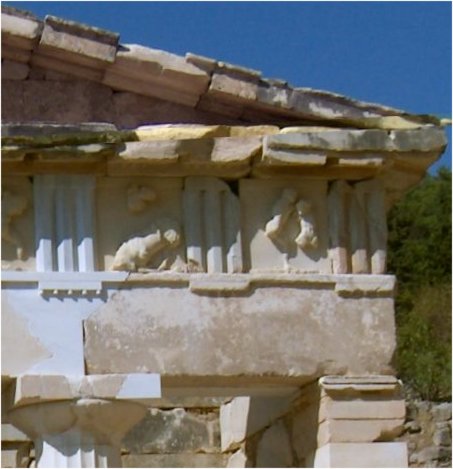

D'autres types de bâtiments deviennent fréquents, notamment les trésors,

élevés dans les sanctuaires pour abriter des offrandes et semblables à de petits

temples.

Sculpture

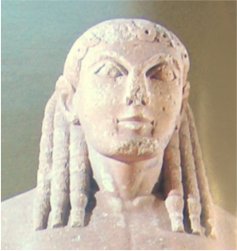

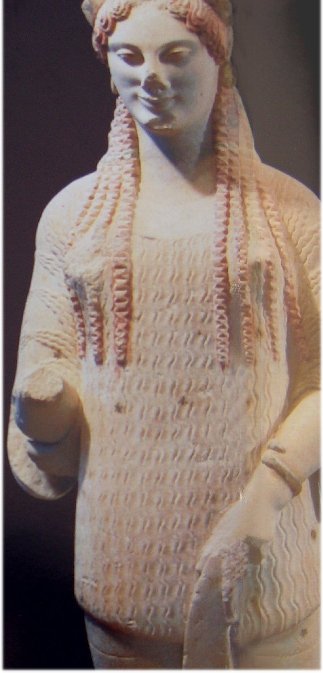

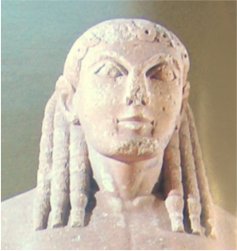

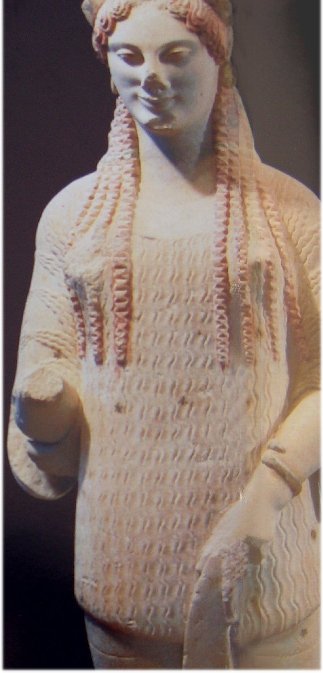

Deux types dominent : le kouros (jeune homme nu debout au repos) et la

koré (jeune fille drapée). Il s'agit d'images idéalisées offertes dans les

sanctuaires ou placées sur les tombes. Elles obéissent au principe de la frontalité

: leur axe vertical ne subit ni flexion, ni torsion. Jambe gauche avancée, bras

le long du corps et poings serrés.

Chez les Grecs, le culte de la nudité

totale était une conséquence de leur sens de la perfection humaine (être à l'état

des dieux), et possédait donc un aspect éthique, non seulement physique.

Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens

mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs

caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.

Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens

mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs

caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.

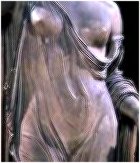

Les korés de l'Acropole

d'Athènes (-500) illustrent en majorité un type ionien qui s'est imposé aux dépens

de conceptions plus sobres. Le corps féminin intéresse moins les artistes que

les jeux de plis et les multiples détails de la parure.

De 575 à 500 av.

JC environ, kouros et korés arborent le "sourire archaïque" qui leur confère un

aspect animé et plaisant mais les oeuvre tardives apparaissent même maussades.

La sculpture en ronde-bosse comporte diverses illustrations comme

"le Moscophore", ou porteur de veau au rendu maladroit (v. 570, musée de

l'Acropole), des groupes équestres, des sphinx posés sur des colonnes ("Sphinx

des Naxiens" -570 à Delphes) ou couronnant des stèles et surtout des personnages

assis.

Par ailleurs, les principes de la sculpture architecturale se

mettent en place. Les frontons tendent vers l'unité du thème et de l'échelle et

font appel à la ronde-bosse (temple d'Apollon à Delphes).

Les métopes

des temples et des trésors doriques reçoivent un décor en relief témoignant de

la richesse inhérente à l'architecture ionique, avec ses caryatides en façade,

ses deux frontons sculptés et une frise continue traitant un thème par face ;

le côté le plus en vue étant plus travaillé.

Céramique

Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place

de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.

Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place

de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.

Les peintres de vases athéniens adoptent la technique de la figure noire, dans

un premier temps, en peignant de grandes figures, puis en se portant vers la décoration

orientalisante où les scènes mythologiques sont toujours présentes. Par la suite,

les artistes s'inspirent der la vie quotidienne (l'ivresse dyonisiaque) et améliorent

le rendu des plis et des visages, parfois de face.

Vers 530 apparaît

la figure rouge sur fond noir, invention athénienne . La technique consiste

à réserver les figures en peignant le fond en noir. Les détails intérieurs sont

indiqués au pinceau à l'aide de vernis plus ou moins concentré. Les artistes représentent

des attitudes complexes, des détails anatomiques et s'efforcent de rendre le volume

par le dessin, mais aussi en ombrant de lavis des zones en retrait.

Retour

au MENU

PÉRIODE CLASSIQUE

(V. 480-323 AV. J.-C.)

La période classique,

de la fin des guerres médiques au règne d'Alexandre le Grand, correspond à la

maturité de l'art grec.

Période

préclassique ou sévère (480-450 av. J.-C.)

Après la victoire

des Grecs sur les Perses, la nécessité de remédier aux destructions provoque une

intense activité artistique, notamment à Athènes, devenue première puissance politique

et économique de la Grèce. L'austérité des formes et des visages fait parler de

sculpture sévère.

Architecture Dans

la construction, le style dorique domine. Un bon exemple est offert par le temple

de Zeus à Olympie, construit vers 460, comportant un péristyle classique à

13 rangées de 6 puissantes colonnes.

Sculpture

Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette

période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie

du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes

continuent la tradition des scènes mouvementées.

Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette

période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie

du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes

continuent la tradition des scènes mouvementées.

L'Aurige de Delphes

(v. 477 av. J.-C. Bronze, hauteur : 1,80 m) est l'une des rares oeuvres de ce

type que l'on ait retrouvée. Il s'agit d'un ex-voto, c'est-à-dire une offrande

dédiée à Apollon dans son temple de Delphes. La sculpture représente un conducteur

de char vainqueur d'une course, et on peut apprécier le rendu du mouvement, la

finesse du portrait et l'intensité du regard.

Dans les représentations humaines,

le poids du corps se porte sur une jambe, au-dessus de laquelle le bassin se relève.

Les femmes portent le péplos, tunique de laine épaisse stricte. La forme humaine

est simple: le profil grec — nez prolongeant le front-, visages souvent impassibles

ou graves.

Peinture et céramique

Les artistes parviennent à rendre l'émotion

sur les visages et la transparence des draperies, mais la principale innovation

concerne l'espace : au lieu de reposer sur le bord inférieur, les personnages

sont placés à différents niveaux, avec des éléments de décors (bâtiments, végétation).

L'œil n'apparaît plus de face dans les visages de profil, comme c'était le cas

à l'époque archaïque.

Comme les peintres, les décorateurs de vases créent

la profondeur, étagent les personnages, tentent d'exprimer les émotions et créent

un décor polychrome sur fond blanc.

Retour

au MENU

Premier classicisme

(450-400 av. J.-C.)

Architecture

Le premier classicisme est représenté avant tout par les monuments

du Parthénon d'Athènes créés sur l'initiative de Périclès et sous la direction

du sculpteur Phidias sur la colline de l'Acropole (vestiges antérieurs à -1500)

qui domine la ville de 50 m environ.

Les constructions de marbre

du mont Pentélique (au nord d'Athènes), sont réalisées avec un souci extrême

de la perfection technique (inclinaison des colonnes vers l'intérieur pour plus

de stabilité par rapport à la poussée des toits) tout en étant pleines de raffinements.

Les décors des frises révèlent l’extraordinaire virtuosité du drapé, qui tantôt

révèle les formes et tantôt les dérobe au profit d’une animation nerveuse des

étoffes.

Une fois franchis les Propylées (entrée monumentale sous

forme de porche), le Parthénon (vers -440), dorique, domine l'ensemble

par sa masse (69 m sur 31 m) Il abritait la statue colossale d'Athéna Parthénos,

sculptée par Phidias et autre salle renfermait le trésor d'Athènes. Autour de

l'ensemble (y compris un vestibule) se développe un péristyle de 8 colonnes sur

17. Les statues réunies dans les frontons représentent à l'est la naissance d'Athéna

en présence des dieux de l'Olympe, à l'ouest la dispute de la déesse et de Poséidon

pour la possession de l'Attique.

L'Érechthéion (421-407 av. J.-C.),

construit dans un style ionique raffiné, dédié à Athéna Polias, protectrice de

la cité, comporte plusieurs salles mais est célèbre par sa tribune des Caryatides

qui surmonte le tombeau d'un roi mythique dont on reparlera un peu plus loin.

Pour Athéna Niké (victorieuse) a été érigé un temple ionique de

dimensions modestes mais remarquable par sa finesse et sa position au sommet du

bastion sud-ouest de l'Acropole.

Sculpture

Le Style riche qui s'exprime au Parthénon, s'est diffusé. L'une des Sept Merveilles

du monde, malheureusement disparue, était une statue chryséléphantine géante (14 m

en ivoire et argent montés sur une armature en bois) de ZEUS au temple d'Olympie,

réalisée vers 450 av. J.-C. par Phidias, le créateur du style classique auquel

on devait la grande statue d'Athéna Parthénos à Athènes.

En dehors

des sculptures des frises et frontons, beaucoup de statues de cette époque étaient

des bronzes dont peu nous sont parvenus directement. En revanche des copies sur

marbres ont été réalisées plus tard par des artistes romains telles que le Discobole

ou la Vénus Génitrix.

Les représentations masculines s'attachent

à exprimer le canon de la beauté en s'attachant aux proportions du corps humain

tel "le Doryphore" de Polyclète d'Argos de -450 à -440 (la tête représente

1/7 de la hauteur totale du corps) ou à rendre le mouvement tel le Discobole

de Myron de -460 à -450 (on perçoit la dynamique du lancer du disque). Concernant

le rendu de la chevelure, les cheveux courts, bouclés, ont succédé aux "nappes

ciselées" de l’archaïsme.

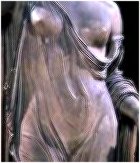

Dans les représentions féminines, partiellement vêtues, dans un style maniéré,

on soigne le drapé avec des plis, nombreux et variés qui s'enroulent autour des

formes pour en souligner le galbe ou dessinent des ondulations qui rendent le

mouvement.C'est le cas des statues-colonnes que sont les 6 "Caryatides"

de la tribune de l'Érechthéion sur l'Acropole (421- 406 av. J.-C.). Quant au "drapé

mouillé", il se caractérise par des vêtements qui collent au corps pour le mettre

en valeur. C'est notamment le cas de la Vénus Génitrix, copie romaine d'un

bronze que l'on attribue à Callimachos (fin du Ve siècle av. J.-C).

Céramique et peinture

C'est

le dernier grand moment de la céramique attique à figures rouges, au travers du

style miniaturiste rivalisant avec celui des sculpteurs: sujets mythologiques

savamment composés, où prédominent les figures féminines donnant lieu à des effets

de drapé tour à tour mousseux et plaqué au corps, qualité extrême du graphisme.

Toutes les femmes (jeunes femmes à leur toilette ou à leurs travaux de filature

et de tissage, joueuse de flûte, fillettes jouant à la balle, préparatifs de mariage)

sont jeunes, jolies, vêtues de tissus précieux dont la transparence révèle le

charme de leur corps notamment par la perfection du drapé mouillé.

D'autres

oeuvres imitent la sculpture du courant maniériste, y compris sur les vases funéraires,

en accentuant la valeur décorative avec un rendu d'étoffes de broderies. La technique

à fond blanc connaît un grand succès tandis que se développe la polychromie par

la maîtrise de la cuisson des pigments bleus et du verts. En parallèle, on note

aussi un retour de la figure rouge sur fond noir.

Dans la peinture de

fresques sur les constructions, les artistes ont résolu les problèmes de la perspective

et du clair-obscur et ils maîtrisent le trompe-l'œil.

Retour

au MENU

Second classicisme

(v. 400-323 av. J.-C.)

La défaite d'Athènes

dans la guerre du Péloponnèse ouvre une période de rivalités entre les cités,

à la faveur desquelles Philippe II, roi de la Macédoine voisine (359-336 av. J.-C.),

réussit à imposer sa domination sur la Grèce (338). Son fils Alexandre (336-323)

conquiert l'Empire perse ; à sa mort, le monde grec comprend l'Égypte et tout

le Proche-Orient, jusqu'à l'Inde. Dans ce monde en transformation, l'art reflète

la diminution du sens communautaire lié à la cité et l'émergence de l'individu,

avec sa sensibilité et ses passions.

Architecture

Dans les temples doriques, les espaces intérieurs se dégagent et s'enrichissent

grâce à des matériaux colorés et au décor, auquel participe le chapiteau corinthien.

Les recherches décoratives concernent en particulier les tholos, édifices ronds,

doriques construites à Delphes (v. -380) et à Épidaure (360-330), ainsi que la

tholos ionique d'Olympie (Philippeion -330).

L'ordre ionique connaît une

renaissance surtout en Asie Mineure (Éphèse vers -330).

Peu après le milieu

du siècle commence la série des tombes macédoniennes qui dure environ deux cents

ans. Creusées sous la terre, elles comportent une voûte en berceau surmontée d'un

tumulus et comprennent une chambre et un vestibule derrière une façade à décor

architectural.

Sculpture

Après une

période marquée par la poursuite du maniérisme, la sculpture retrouve une certaine

sobriété ; elle se distingue du premier classicisme, épris de grandeur, par des

préoccupations plus humaines.

L'Athénien Praxitèle, introduit

dans l'art la jeunesse et la grâce, en portant un intérêt nouveau à la féminité

avec une Aphrodite au bain, première représentation en sculpture de la

déesse nue mais pudique.

Les personnages masculins adoptent une pose plus sinueuse, parfois athétique,

parfois efféminée: modelé moelleux du torse, visage rêveur aux lignes estompées

(sfumato),draperie réaliste, introduction d'éléments naturels dans la composition

(troncs d'arbres).

Dans son Hermès portant Dionysos (marbre de 2,10 m

vers -340) du temple d'Héra à Olympie, Praxitèle, exprime grâce et sensualité.

Le sculpteur Lysippe annonce l'art hellénistique par le traitement

réaliste des mouvements et de la musculature tandis que dans son système de proportion

plus réaliste où la tête équivaut à un huitième de la dimension de la statue lui

donnant une allure plus élancée que dans la période précédente (cf. "Doryphore"

de Polyclète). Travaillant aussi le bronze, on lui attribue l'Ephèbe d'Anticythère

(-340).

Scopas de Paros, également architecte, est réputé pour des

expressions intenses et pathétiques: bouche entrouverte, narines palpitantes,

mais surtout le traitement de la zone des yeux. Comme Praxitèle ou Lysippe, il

inaugure une veine, exploitée à l'époque hellénistique.

Peinture,

mosaïque, céramique

La peinture

grecque atteint son apogée malheureusement beaucoup d'oeuvres de l'époque ont

disparu. Les figures se détachent sur le fond blanc, dessinées d'un trait rapide,

soulignées par des hachures pour rendre les volumes ; la couleur est appliquée

par touches selon une manière qualifiée d'impressionniste. L'ensemble est peu

coloré, mais traduit profondeur et expression.

La mosaïque grecque prend

son essor au IVe siècle av. J.-C. ; réalisée à l'aide de galets naturels, elle

offre un revêtement de sol décoratif comme un tapis et facile à laver.

La

peinture de vases n'est plus guère représentée à Athènes mais davantage en Italie

du Sud. Le décor est souvent surchargé, comme la forme. Les personnages ne sont

plus réservés, mais peints sur le fond noir.

Retour

au MENU

PÉRIODE HELLÉNISTIQUE (V. 323-31 AV. J.-C.)

L'art hellénistique se développe en Grèce et dans l'Orient conquis par Alexandre

le Grand. Après une phase de conflits (v. 323-275 av. J.-C.), les réalisations

les plus originales apparaissent dans les royaumes issus de la division de l'empire

d'Alexandre le Grand (v. 275-150), en particulier Alexandrie en Égypte et Pergame

en Asie Mineure. Des formes mixtes naissent de la rencontre de l'art grec avec

les traditions orientales.

La troisième phase (150-31) correspond à la domination

romaine mais le vaincu subjugue son farouche vainqueur, déjà familier de l'art

grec du fait de la présence de colonies helléniques installées en Italie. Les

artistes romains deviennent les émules.

Les progrès dans l'imitation de la

réalité (mimésis) en constituent l'apport majeur, mais l'art est aussi marqué

par une tendance tournée vers le passé. Ce style réaliste a un retentissement

considérable, puisqu'on le décèle jusqu'en Chine.

Architecture,

urbanisme L'architecture des temples montre une évolution,

surtout à partir du IIe siècle. Ils deviennent plus petits et leur plan traduit

une tendance à accentuer la façade. Au lieu d'être au centre d'un espace, visibles

sous toutes les faces, avec une mise en scène du temple dominant un complexe impressionnant

de terrasses et d'escaliers (îles de Rhodes et de Kos). Des sanctuaires spécialement

aménagés sont prévus pour les divinités orientales.

Les ordres s'adaptent

à des effets nouveaux. Les colonnes ioniques très espacées traduisent une recherche

de légèreté qui entraîne aussi la diminution de la hauteur de l'entablement. Dans

l'ordre dorique, les colonnes deviennent minces, presque sans galbe ; on compte

3 métopes par entrecolonnement à l'entablement des temples (au lieu de 2 antérieurement).

La partie inférieure du fût peut rester lisse tandis que, dans le haut, les cannelures

laissent la place à des facettes. Désormais, l'ordre dorique et l'ordre ionique

se combinent dans les colonnades extérieures et le chapiteau corinthien se répand

dans le péristyle des temples.

Les édifices cultuels perdent leur primauté au profit de l'architecture fonctionnelle,

représentée par des bâtiments publics liés à la vie sociale, situés en majorité

autour de l'agora. Un édifice remplit presque toutes les fonctions : le portique.

Souvent de grande dimension, à plusieurs nefs et à étage, il peut abriter des

salles contre le mur du fond. Pratique, il joue également un grand rôle esthétique,

conférant un aspect monumental aux espaces qu'il borde, aussi bien dans les sanctuaires

qu'en ville. Des portiques dignes d'une capitale apparaissent à l'époque hellénistique

sur l'agora d'Athènes.

Des installations spécifiques comprennent des

salles de réunion destinées aux assemblées et équipées de gradins, des tribunaux,

des théâtres, du type de celui d'Épidaure (v. -300), des bibliothèques, dont les

plus célèbres se trouvaient à Pergame et à Alexandrie.

Pour l'hygiène

et le sport se multiplient des bains, des stades, des gymnases avec des pistes

aériennes et couvertes et des palestres, ensembles de salles autour d'une cour

à péristyle et cadres d'activités culturelles autant que physiques. S'y ajoutent

des installations liées à l'artisanat, à l'industrie et au commerce. Le phare

d'Alexandrie, installé dans l'île de Pharos, compte parmi les Sept Merveilles

du monde.

Des villes nouvelles, au plan régulier (sosu réserve d'adaptation

au relief) s'accompagnent de belles demeures témoignant de l'enrichissement des

particuliers. Elles comportent un péristyle autour de la cour intérieure et des

pièces variées: salles de réception, salle à manger, cuisine, salle de bains,

latrines, chambres et appartements des femmes à l'étage ; des locaux indépendants

servant de boutiques s'ouvrent sur la rue.

La fonction royale entraîne la

construction de palais. Des villes de plus en plus nombreuses s'entourent de remparts.

Sculpture

La sculpture renonce à privilégier

la beauté et représente sans restriction les âges, les activités, les conditions

sociales et les races. Elle explore la sensibilité et la conscience, traite de

l'amour et de la souffrance mais aussi des états particuliers comme l'ivresse

et le sommeil. L'intérêt pour l'individu bénéficie avant tout au portrait.

Sur ce courant réaliste se greffent un goût pour l'exotisme et une veine qualifiée

de rococo qui met l'accent sur les sujets mineurs, charmants ou bizarres, essentiellement

décoratifs. Le baroque est la plus impressionnante des nouvelles formes de goût

(École de Rhodes - Victoire de Samothrace, v. 190 av. J.-C.).

L'admiration

pour l'art du passé s'accompagne de la constitution de collections et de la production

de copies et d'œuvres dérivées, en particulier à la demande des Romains (par exemple

la Vénus de Milo (v. 100 av. J.-C., musée du Louvre).

Peinture

et autres arts

Remplaçant les pavements et mosaïque

de galets, l'emploi de tesselles, petits cubes de pierre et d'autres matériaux

colorés, permit une réalisation plus raffinée et plus réaliste des motifs des

mosaïques grâce aux variations de couleurs permettant de créer l'illusion du relief.

La peinture dont peu de traces subsistent, atteint la plénitude de ses

moyens avec des thèmes très variés: mythologie, religion, histoire, scènes de

la vie ordinaire, natures mortes, paysages champêtres...

Une forme de décoration

murale imitant une construction luxueuse se développe avec l'emploi de stuc modelé

et coloré sur les parois mais la perspective géométrique reste imparfaite car

toutes les lignes ne convergent pas vers un point de fuite unique.

Dès la période hellénistique, vers -300, l'usage

de la voûte et de l'arc se développent dans l'architecture. Deux siècle plus tard,

lorsque l'ancien monde grec est dominé par Rome, l'usage de la voûte, de l'arc

en plein cintre et d'une autre innovation, le béton (opus cæmenticum, mortier

et agrégats à base de chaux, sable et brique pilée), vont conduire à des ruptures

(dissociation entre forme et structure) avec la tradition architecturale grecque

ou à des hybridations.

L'Empire byzantin reprendra pour partie l'héritage,

puis ce sera le tour du Moyen-Age roman en Occident, après les invasions barbares...

Notre époque reconnaît la richesse et la virtuosité de l'art hellénistique,

longtemps jugé décadent et même méprisé, mais apprécie surtout l'art archaïque

d'où exhalent la fraîcheur et la vie.

| Les

apports orientaux | |

Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens

mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs

caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.

Le kouros, qui apparaît vers la fin du VIIe siècle, dérive de modèles égyptiens

mais la fabrication en série permet une maîtrise de la technique des sculpteurs

caractérisée par un meilleur rendu de l'anatomie.  Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place

de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.

Les vases attiques, appréciés pour leur forme et leur décor, prennent la place

de la céramique corinthienne qui dominait lors de la période précédente.  Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette

période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie

du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes

continuent la tradition des scènes mouvementées.

Les sculptures du temple de Zeus sont particulièrement représentatives de cette

période. Le fronton est évoque les préparatifs de la course de chars. La centauromachie

du fronton ouest et certains des travaux d'Héraclès représentés sur les métopes

continuent la tradition des scènes mouvementées.